Justus

Wir hatten ja schon einige Texte zum Italien der 70er, die meisten davon waren Übersetzungen von uns. Manches Gold hebt mensch allerdings, wenn er/sie/es gar nicht auf der Suche danach ist, quasi zufällig darüber stolpert. So wie mit diesem wunderbaren Überblick über den “langen Sommer der Autonomie”, der in ‘Feierabend !’, einem libertären Heft aus Leipzig, das von 2014 – 2016 verlegt wurde, erschien, und dessen digitale Hinterlassenschaft zum Glück erhalten geblieben ist. Wir haben die insgesamt sechs Beiträge bearbeitet, mit Bildern versehen und zusammengefasst. Viel Vergnügen bei der Lektüre. Und nachträglich Dank an Justus. Sunzi Bingfa

Operaismus für Anfänger*innen (Teil 1)

Operaismus? Mit dem Begriff dürften wohl die meisten (auch die meisten linken Aktivist*innen) erst mal wenig anfangen können. Operaismus, das war doch so eine obskure linke Theorieströmung, die im Italien der 60er und 70er eine gewisse Rolle spielte? Genaueres wissen die meisten leider nicht.

Bekannter ist da schon der „Post-Operaismus“, der dank Antonio Negris und Michael Hardts Theorie-Bestseller „Empire“ nicht nur in Teilen der globalisierungskritischen Linken, sondern auch in universitären Kreisen und im bürgerlichen Feuilleton eine Weile als der letzte heiße Scheiß gehandelt wurde.

Mit Negri werden wir uns im weiteren Verlauf dieser Artikelreihe noch auseinandersetzen. Im Zentrum stehen soll er allerdings nicht. Schließlich gibt es weitaus interessantere und wichtigere Theoretiker*innen des Operaismus – denen wollen wir uns in dieser und den kommenden Feierabend! -Ausgaben widmen.

Ursprünglich war „Operaismus“ (vom italienischen „operaio“, „Arbeiter“ abgeleitet) eher ein Schimpfwort, etwa im Sinne von „Arbeitertümelei“, als Vorwurf einer übergroßen Fixierung auf die Fabrik Arbeiterschaft. Freilich machte genau das die Originalität der frühen operaistischen Theoretiker*innen aus, dass sie sich mit den Verhältnissen in den Fabriken beschäftigten und die Arbeiter*innen als Subjekte ernst nahmen. Der Operaismus war damit auch ein Versuch, die marxistische Theorie von unten her zu erneuern, sie auf das Italien der Nachkriegszeit anzuwenden, um sie an den realen Verhältnissen zu prüfen und zu aktualisieren.

Die Theoriegeschichte des Operaismus ist so zugleich auch eine Geschichte der Klassenkämpfe im Italien der 1960er und 70er Jahre. Das macht den Versuch einer vorläufigen Definition nicht gerade einfacher: Das operaistische Denken lässt sich – wenigstens in seinen besseren Momenten – eben nicht von seinem Gegenstand trennen und auf eine Anzahl von Begrifflichkeiten und Lehrsätzen herunterstutzen. Die zweite Schwierigkeit besteht darin, dass auch der Operaismus sich im Laufe der Entwicklung drastisch veränderte: In den frühen 60er Jahren war es noch eine recht kleine Zahl von Linksradikalen, die als „Operaisten“ verunglimpft wurden. In den späten 60ern verband sich der Begriff mit einer breiten sozialen Bewegung, der sogenannten Autonomia Operaia (Arbeiterautonomie), die sich spätestens im ‚Heißen Herbst’ 1969 eindrucksvoll zu Wort meldete. Eine neue Generation junger Arbeiter*innen rebellierte gegen die Arbeit und brachte mit wilden Streiks die Machtverhältnisse in den norditalienischen Fabriken ins Wanken.

Und wenn wir uns die 70er Jahre anschauen, wird die Sache noch unübersichtlicher: Während in den Fabriken wieder halbwegs Ruhe einkehrte, weiteten sich die Kämpfe auf neue Bereiche aus, neue Gruppen kamen hinzu: Frauenbewegung, jugendliche Erwerbslose, Hausbesetzer*innen… Die Gruppe Lotta Femminista entwickelte ausgehend von der operaistischen Arbeitskritik eine Kritik der Hausarbeit. Andere Theoretiker*innen (allen voran Toni Negri) verloren angesichts der verwirrenden Vielfalt dieser neuen autonomen Bewegung endgültig den Kopf. Dies soll in den letzten beiden Teilen dieser Artikelreihe das Thema sein.

Ein weites Feld also – aber die Auseinandersetzung lohnt sich. Schließlich ist auch unsere heutige Realität noch durch die Klassenkämpfe der 60er und 70er Jahre und deren Folgewirkungen geprägt (das reicht bis hin zur mittlerweile chronischen Finanzkrise). Und von den Analysen und Untersuchungen der Operaist_innen lässt sich auch heute noch einiges über die innere Dynamik dieser Kämpfe lernen. Das wäre gerade heute wichtig, wo ein Großteil der bundesdeutschen Linken längst nicht mehr von Klassenverhältnissen redet und sich passend dazu in bequemer Hoffnungslosigkeit eingerichtet hat. Die operaistische Untersuchung könnte da den Blick dafür öffnen, dass wir längst nicht so machtlos sind, wie wir zu sein glauben. Zu diesem Punkt haben die Operaist*innen, trotz der manchmal trockenen und komplizierten Sprache ihrer Texte, einiges zu sagen. Aber genug der langen Vorrede – here we go.

Das große Wachstum

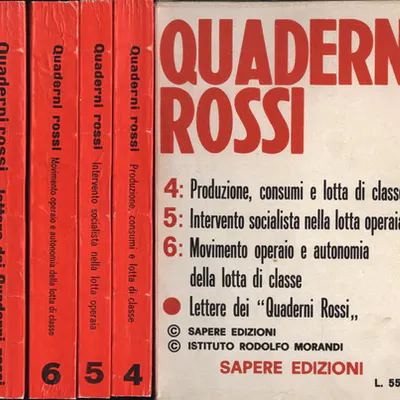

Als Geburtsstunde des Operaismus kann wohl unbestritten das Jahr 1961 gelten – damals erschien in Turin die erste Ausgabe der Quaderni Rossi (Roten Hefte). Die treibende Kraft hinter diesem Zeitungsprojekt war Raniero Panzieri, ein langjähriges Mitglied der PSI (Partido Socialista Italiano, Sozialistische Partei Italiens). Um Panzieri und die Quaderni Rossi herum sammelte sich eine kleine Gruppe von Intellektuellen, zum Großteil unzufriedene Mitglieder der PSI bzw. der PCI (Partito Communista Italiano, Kommunistische Partei Italiens). Ziel dieser Gruppe war es, die neuen Klassenkonflikte, die sich in der italienischen Industrie andeuteten, genauer zu untersuchen.

In den 1950er Jahren hatte Italien eine Phase der raschen nachholenden Industrialisierung durchgemacht. Zwar lag die Produktion nach Ende des 2. Weltkriegs am Boden. Aber schon 1949 hatte sie wieder das Vorkriegsniveau erreicht. Gefördert durch US-amerikanische Aufbauhilfe und den Beitritt Italiens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, setzte ein rasantes Wachstum ein. Die veraltete Infrastruktur des Landes wurde erneuert, der Wohnungsbau boomte ebenso wie die Petrochemie, die Stahl- und die Autoindustrie. Allein von 1949 bis 1953 stieg die Produktion um 63%, und dann von 1953 bis 1961 noch mal um 100%. Dieses Wachstum konzentrierte sich freilich vor allem auf die traditionelle Industrieregion im Norden Italiens. Der seit jeher von der Landwirtschaft geprägte Süden profitierte dagegen kaum vom allgemeinen Aufschwung.

Auch die Parteien der Linken, die PCI und die PSI, unterstützten vorbehaltlos den „Wiederaufbau“. Dabei hielten sie zwar am Fernziel der „Demokratisierung“ (so der offizielle Parteijargon – gemeint war die Verstaatlichung) der Industrie fest, bis auf weiteres galt ihnen aber erstmal die Steigerung der Produktion als die dringendste Aufgabe. Durch ein rasches Wirtschaftswachstum sollte der Lebensstandard der proletarischen Wählerschaft gehoben, aber auch den bürgerlichen Parteien gegenüber Koalitionsfähigkeit demonstriert werden. Auch die von der PCI und PSI kontrollierten Gewerkschaften ordneten sich deren Linie unter – wo sich Widerstand unter den Arbeiter*innen regte, traten die Organisationen der alten Arbeiterbewegung immer offensichtlicher als Ordnungsmacht im Sinne des Staates und der Unternehmer auf.

Zugleich blieben auch die PSI und PCI nicht von der tiefen Orientierungskrise verschont, in die praktisch alle Parteien der Kommunistischen Internationalen zu dieser Zeit gerieten. Das Jahr 1956 bildete dabei den Wendepunkt. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU, der sowjetischen kommunistischen Partei, machte Chruschtschow erstmals die Verbrechen des Stalinismus öffentlich. Und auch die Niederschlagung des proletarischen Aufstands in Ungarn im selben Jahr trug wesentlich dazu bei, den sowjetischen Realsozialismus als Leitbild fragwürdig zu machen.

Diese Ereignisse lösten auch in der PCI und PSI heftige Debatten aus, die freilich in erster Linie nur dazu beitrugen, die schrittweise Sozialdemokratisierung beider Parteien nur noch weiter zu beschleunigen. Andererseits eröffnete die ideologische Verunsicherung aber auch Spielräume für weit tiefgreifendere kritische Auseinandersetzungen. In diesen spielte Raniero Panzieri eine wichtige Rolle, zumal er dafür genau in der richtigen Position war: Mitte der 1950er saß er nicht nur im Zentralkomitee der PSI, sondern auch in der Chefredaktion der parteieigenen Theoriezeitschrift Mondo Operaio. Dort veröffentlichte Panzieri 1958 auch seine „Sieben Thesen zur Frage der Arbeiterkontrolle“ (1), in denen er harte Kritik am „italienischen Weg zum Sozialismus“ übte. Panzieri ging dabei von einem Konzept der Selbstverwaltung aus – „Sozialismus“ bedeutete für ihn die Kontrolle und Verwaltung der Produktion durch die Arbeiter*innen selbst. Dieses Ziel, so erklärte er, lasse sich aber nicht auf rein parlamentarischem Wege erreichen. Wer etwas anderes behaupte, falle damit in bürgerliche Mystifikationen zurück, welche „den bürgerlich-repräsentativen Staat nicht als das darstellen, was er ist, d.h. als einen Klassenstaat, sondern als einen über den Klassen stehenden Staat“. Der Staat war für Panzieri eben kein neutrales Terrain, kein reines Instrument, das sich einfach übernehmen und für beliebige Zwecke einsetzen lasse.

Vielmehr, so forderte Panzieri, müsse das Proletariat sich im Zuge seiner Kämpfe eigene Institutionen aufbauen, und zwar „in der ökonomischen Sphäre“, wo der wirkliche Ursprung der Macht liege. Von dieser (rätekommunistischen) Position her kritisierte Panzieri auch das leninistische Konzept der Avantgarde-Partei, „die naive, aus der Tradition der Aufklärung stammende Vorstellung, das Proletariat müsse zur Machtausübung ‚erzogen’ werden.“ Von entscheidender Bedeutung war für ihn die „Sicherung der revolutionären Autonomie des Proletariats […] gegen die reformistische Unterwerfung und gegen die Konzeption einer ‚Führung’ (führende Partei, führender Staat)“. Die Partei sollte nur ein „Instrument“ der Klassenbewegung sein, keine paternalistische Führung ausüben, sondern lediglich „als Impulsgeber und zur Unterstützung der Organisationen, in denen sich die Klasseneinheit artikuliert“, auftreten. Panzieri rückte also das Proletariat an die erste Stelle und erwies sich so tatsächlich als guter Arbeitertümler im Sinne des eingangs erwähnten Vorwurfs. Eine sicherlich sympathische, wenn auch keineswegs widerspruchsfreie Position: Für das angepeilte Ziel war die Partei, und sei es nur als „Instrument“, schlichtweg untauglich. Indem er den Aufbau neuer proletarischer Institutionen forderte, gab auch Panzieri selbst das implizit zu. Dennoch hoffte er auf eine Erneuerung der alten Arbeiterbewegung von innen heraus und fühlte sich der PSI (welche lange Jahre seine politische Heimat gewesen war) nach wie vor verbunden.

Krise der Gewerkschaften

Das verhinderte aber nicht, dass er in der Partei mehr und mehr an den Rand gedrängt wurde. Desillusioniert siedelte Panzieri 1959 von Rom nach Turin über, wo ihm eine Stelle beim renommierten Verlagshaus Einaudi angeboten worden war. Dort fand er bald Kontakt zu anderen Abtrünnigen und Unzufriedenen, welche die Lage ähnlich sahen, wie Panzieri Ende 1959 es in einem Brief skizzierte: „Die Krise der Organisationen – Parteien wie Gewerkschaften – liegt in der wachsenden Trennung zwischen ihnen und der realen Bewegung der Klasse, zwischen den objektiven Kampfbedingungen und der Ideologie und Politik der Parteien begründet. Deswegen kann das Problem nur angegangen werden, indem man von den Bedingungen, Strukturen und Bewegungen der Basis ausgeht. Und die Analyse wird nur durch Teilnahme an den Kämpfen vollständig werden.“ (2)

An die Basis, in die Fabriken gehen, die Verhältnisse dort untersuchen, Analysen erarbeiten und sich auf diesem Wege in die laufenden Konflikte einmischen – genau das war das Aktionsprogramm der Gruppe, die sich um die Quaderni Rossi sammelte. Die Zeitschrift war in diesem Sinne nicht nur als Forum für theoretische Reflexion, sondern auch als Mittel der Intervention gedacht.

Unterstützung für das Projekt kam auch von einigen lokalen Funktionären des Gewerkschaftsbunds CGIL (3), welche über den schwindenden Rückhalt ihrer Gewerkschaft unter den Arbeiter*innen besorgt waren.

Die Unternehmen setzten auf Massenproduktion für den Export. Damit ging nicht nur eine massive Ausweitung der Fließbandarbeit einher. Zugleich geriet dadurch auch die Facharbeiterschaft, welche traditionell das Rückgrat der Gewerkschaften bildete, immer mehr unter Druck. Die Spezialkenntnisse der Facharbeiter wurden durch die zunehmend mechanisierte Produktion weitgehend verzichtbar, und damit schwand auch ihre Durchsetzungsmacht. Diese Schwächung der Gewerkschaften war von den Unternehmen auch durchaus gewünscht. So wurden z.B. kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre in gesonderten Abteilungen von den anderen Arbeiter*innen isoliert – bekannt und berüchtigt war in dieser Hinsicht vor allem die Abteilung ‚Roter Stern’ bei Fiat. Zugleich stellten die Unternehmen massiv neue Arbeitskräfte ein. Rund eine Million neuer Beschäftigter kam so in die Produktion, gegen Ende der 1950er vor allem junge Männer aus dem Süden Italiens – eine neue Generation von Arbeiter*innen, die kaum einen Bezug zu den Institutionen der alten Arbeiterbewegung hatten.

Die Gewerkschaftsführung hatte dieses Schwinden ihrer Basis lange ignoriert. Sie mühte sich vielmehr, in der großen Politik mitzumischen, wo sie z.B. staatliche Investitionsprogramme zur Sicherung der Vollbeschäftigung forderte. Dafür bekam sie bald die Quittung: 1955 verlor die CGIL bei den Betriebsratswahlen bei Fiat ihre bis dahin unangefochtene absolute Mehrheit. Aber auch diese offensichtliche Niederlage führte nicht zu einem Umdenken. Die Gewerkschaft bemühte sich zwar um ein offensiveres Auftreten bei den Lohnverhandlungen. Damit war sie aber insgesamt wenig erfolgreich. Im Vergleich zur steigenden Arbeitsproduktivität stagnierten die Löhne. Und ohnehin war es längst nicht nur die miese Bezahlung, welche für Unmut unter den Arbeiter*innen sorgte, sondern noch ganz andere Fragen, etwa der Stumpfsinn der Fließbandarbeit oder die rigiden Zeitvorgaben.

Was für Konflikte sich da anbahnten, ließ sich 1959 schon erahnen. Denn langsam aber sicher begann sich neuer Widerstand der Arbeiter*innen zu regen. Exemplarisch dafür waren z.B. die Streiks, die 1960 in der Textilindustrie begannen. Bei diesen Kämpfen spielten die Gewerkschaften kaum eine Rolle: Nur etwa 10% der (größtenteils weiblichen) Beschäftigten waren überhaupt gewerkschaftlich organisiert. Dennoch zeigte sich in ihren Kämpfen eine Art der ‚unsichtbaren Organisation’, die sich in neuartigen Aktionsformen äußerte, etwa sogenannte „Schachbrettstreiks“, welche die Produktionskette plötzlich, stunden- oder schichtweise an immer wechselnden Abschnitten lahmlegten.

Und auch in der norditalienischen Metallindustrie kam es 1959/60 zu flächendeckenden Streiks. Diese Kämpfe waren nebenbei auch ein schlagender Gegenbeweis zu der These, durch die Neustrukturierung der Industrie sei der Klassenkampf endgültig befriedet: Denn nun traten gerade in den technisch fortschrittlichsten Unternehmen die heftigsten Konflikte zu Tage – wobei allerdings die Fiat-Werke eine bezeichnende Ausnahme bildeten. Aus genau diesem Grund war Fiat dann auch das erste Ziel der Fabrikuntersuchungen, die von den Aktivist*innen der Quaderni Rossi begonnen wurden.

In politischer Hinsicht war aber ein weiteres Ereignis von noch größerer Wichtigkeit: Anfang Juli 1960 hatte die neofaschistische Partei MSI (Movimento Sociale Italiano) ihren Nationalkongress anberaumt – mit Unterstützung der Regierung, und ausgerechnet in Genua. Nur 15 Jahre nach Kriegsende und in einer Stadt, die als traditionelle Hochburg der Arbeiterbewegung bekannt war, musste dies als klare Kampfansage erscheinen. In Genua kam es zu tagelangen Straßenschlachten zwischen der Polizei auf der einen und Student*innen und Arbeiter*innen auf der anderen Seite (4). Landesweit gab es Demonstrationen. Die Unruhen führten schließlich zum Sturz des Ministerpräsidenten Tambroni und zu einem neuen Mitte-Links-Bündnis, in dem nun auch die PSI einen Platz hatte.

Kritik der Maschinerie

Die erste Nummer der Quaderni Rossi stieß unter diesen Umständen auf reges Interesse. Die Auflage war in wenigen Tagen ausverkauft, und wurde nicht nur in der Linken gelesen und diskutiert. Panzieri veröffentlichte in diesem Heft einen Artikel „Über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus“ (5), in welchem er die Grundzüge jener marxistischen Technologiekritik entwickelte, die einen der wesentlichen und originellsten Teile der operaistischen Theorie ausmacht. Vorrangig ging es Panzieri in seinem Text darum, „die verschiedenen ‚objektivistischen’ Ideologien zu widerlegen, die derzeit im Hinblick auf den technischen Fortschritt (insbesondere im Zusammenhang mit der Phase der Automation) wieder aufkommen.“

Gemeint war damit das typische Technikkonzept der sozialdemokratisch-leninistischen Linken, das sich grob in drei aufeinander aufbauenden Glaubenssätzen zusammenfassen lässt: 1. Die technischen Produktionsmittel haben mit den Produktionsverhältnissen, den gesellschaftlichen Macht- und Eigentumsverhältnissen, nicht das Geringste zu tun. 2. Die Technik entwickelt sich eigenständig, aus ihrer eigenen inneren Logik heraus. Und weil 3. die Technik in sich vernünftig ist, steht der technische Fortschritt immer auf Seiten des Fortschritts schlechthin. (6)

Mit diesem Schema ließen sich die ökonomischen Umwälzungen der Nachkriegszeit beim besten Willen nicht erfassen. Und genau in dieser Unfähigkeit sah Panzieri die anhaltende Krise der Gewerkschaften begründet. Nach wie vor, so bemerkte er, würden die Veränderungen in zahlreichen Positionen und Analysen nur verzerrt erfasst, indem sie „in ‚reiner’, idealisierter Form dargestellt werden, isoliert von den konkreten Zusammenhängen mit den allgemeinen und (in Bezug auf die Macht) entscheidenden Elementen der kapitalistischen Organisation.“ Maßnahmen und Neuerungen, die vor allem die Macht der Unternehmer sichern und zur Kontrolle der Arbeiter*innen beitragen sollten, würden so „mit Entwicklungsstufen einer objektiven ‚Rationalität’ verwechselt“.

So wurde beispielsweise „die positive, ‚rationale’ Funktion des MTM betont, da ‚der Techniker durch die Fertigungszeiten gezwungen ist, die Methoden zu untersuchen’“. (Panzieri zitierte an dieser Stelle den CGIL-Funktionär Silvio Leonardi.) MTM steht für methods-time measurement (deutsch meist als „Arbeitsablauf-Zeitanalyse“ übersetzt). Bei dieser Methode werden die für einzelne Arbeitsvorgänge benötigten Zeiten gemessen, tabellarisch erfasst und auf dieser Grundlage dann Planvorgaben für bestimmte Fertigungsschritte gemacht. Die Zielsetzung solcher Maßnahmen – die größtmögliche Verdichtung der Arbeitszeit – war eigentlich offensichtlich. Das hinderte Gewerkschaftsfunktionäre wie Silvio Leonardi aber nicht daran, in jeder derartigen Maßnahme der Unternehmer einen weiteren Schritt in Richtung Sozialismus zu sehen.

Panzieri hatte dafür nur beißenden Spott übrig: „Man hegt nicht den leisesten Verdacht, dass der Kapitalismus die neue ‚technische Basis’, die der Übergang zum Stadium der fortgeschrittenen Mechanisierung (und der Automatisierung) ermöglicht hat, dazu ausnutzen könnte, um die autoritäre Struktur der Fabrikorganisation zu verewigen und zu konsolidieren. Der ganze Industrialisierungsprozess ist nämlich angeblich von der ‚technologischen’ Zwangsläufigkeit beherrscht, die zur Befreiung ‚des Menschen von den Schranken führt, die ihm seine Umwelt und seine physischen Möglichkeiten auferlegen’.“

Panzieri dagegen betrachtete (ähnlich wie Marx) das „Maschinensystem“ der Fabrik vor allem als Herrschaftsinstrument: „Im Kapitalismus werden nicht nur die Maschinen, sondern auch die ‚Methoden’, die Organisationstechniken, usw., dem Kapital einverleibt und den Arbeitern als Kapital, als ihnen fremde ‚Rationalität’, gegenübergestellt. Die kapitalistische ‚Planung’ setzt die Planung der lebendigen Arbeit voraus“. Indem er so die Rolle der Planung für die kapitalistische Wirtschaft hervorhob, leistete Panzieri sich gleich noch einen weiteren Verstoß gegen die marxistisch-leninistische Orthodoxie, für die „Planung“ und „Sozialismus“ ein und dasselbe waren.

So widersprach er energisch allen Hoffnungen, die technische Entwicklung würde schon von allein den geschichtlichen Fortschritt mit sich führen. Es gebe „keinen ‚objektiven’, verborgenen Faktor, der dem technischen Fortschritt oder der Planung in der spätkapitalistischen Gesellschaft immanent ist und die ‚automatische’ Transformation oder den ‚notwendigen’ Umsturz der bestehenden Verhältnisse gewährleistet.“ Nur durch die Auflehnung der Arbeiter*innen könne der Kapitalismus überwunden werden, und diese Überwindung geschehe „nicht als Fortschritt, sondern als Bruch, nicht als ‚Enthüllung’ der verborgenen Rationalität, die dem modernen Produktionsprozess innewohnt, sondern als Schaffung einer vollkommen neuen Rationalität, die im Gegensatz zu der vom Kapitalismus praktizierten Rationalität steht.“

In theoretischer Hinsicht war das ein wichtiger Schritt nach vorne, auch wenn Panzieris Analyse in vielen Punkten noch reichlich holzschnittartig blieb. Die Untersuchungen in den Fabriken, wie sie die Aktivist*innen der Quaderni Rossi 1961 begannen, sollten bald ein weitaus widersprüchlicheres Bild ergeben… Aber dazu mehr im nächsten Teil.

Fussnoten Teil 1:

(1) Raniero Panzieri: „Sieben Thesen zur Frage der Arbeiterkontrolle“, Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Nr. 10 (1989), S. 171ff.

(2) zitiert nach Steve Wright: „Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus“, Assoziation A, Hamburg/Berlin 2005, S. 31.

(3) Confederazione Generale Italiana del Lavoro, während des 2. Weltkriegs mit Unterstützung der kommunistischen, sozialistischen und christdemokratischen Parteien gegründet, um 1960 aber vor allem der PCI nahe stehend.

(4) Eine lebendige Beschreibung der Ereignisse findet sich bei Danilo Montaldi: „Italien, Juli 1960“, in Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002, S. 18.

(5) Online unter www.wildcat-www.de/thekla/07/t07panzi.htm zu finden. Die oben angegebenen Seitenzahlen folgen denen der deutschen Übersetzung in Claudio Pozzoli (Hg.): „Spätkapitalismus und Klassenkampf – Eine Auswahl aus den Quaderni Rossi“, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1972.

(6) Diese Haltung hat in der sozialdemokratisch-bolschewistischen Linken eine lange Tradition. Symptomatisch dafür ist z.B. eine Äußerung Lenins aus dem Jahre 1918 über die Vorzüge der „wissenschaftlichen Arbeitsorganisation“. Diese vereinige in sich „die raffinierte Bestialität der bürgerlichen Ausbeutung und eine Reihe wertvollster wissenschaftlicher Errungenschaften in der Analyse der mechanischen Bewegungen bei der Arbeit, der Ausschaltung überflüssiger und ungeschickter Bewegungen, der Ausarbeitung der richtigsten Arbeitsmethoden, der Einführung der besten Systeme der Rechnungsführung und Kontrolle usw.“ zu bieten habe, und folgerte: „Die Sowjetrepublik muss um jeden Preis das Wertvolle übernehmen, was Wissenschaft und Technik auf diesem Gebiet errungen haben.“ Vergleiche dazu auch Angelika Ebbinghaus, „Taylor in Russland“,

Operaismus für Anfänger*innen (Teil 2)

Willkommen zum zweiten Teil unserer Operaismus-Reihe. Nachdem im letzten Heft vor allem die historischen Umstände behandelt wurden, unter denen sich der Operaismus als eigenständige Strömung der italienischen radikalen Linken entwickelte, soll dieser zweite Teil nun tiefer in die Materie einführen. Vor allem soll hier ein zentraler Angelpunkt der operaistischen Theorie und Praxis beleuchtet werden: das Projekt der „Arbeiteruntersuchung“. Und wir wollen uns einer Person widmen, ohne die diese Untersuchung und der Operaismus insgesamt wohl kaum zu denken wäre – Romano Alquati.

Rufen wir uns aber vorher kurz die Ausgangslage in Erinnerung: Um 1960 befand sich die traditionelle Arbeiterbewegung in Italien in einer tiefen Krise. Die großen Unternehmen – allen voran das Automobilunternehmen FIAT – hatten den Boom der Nachkriegszeit dazu genutzt, ihre Produktionsanlagen umfassend zu modernisieren. Mit der flächendeckenden Einführung der Fließbandfertigung ging auch eine weitgehende Dequalifizierung der alten Facharbeiterschaft einher, auf die sich traditionell die Macht der linken Parteien und Gewerkschaften stützte. Zugleich stellten die Unternehmen eine große Zahl an Arbeitskräften ein, die zu Anfang der 1950er Jahre noch meist aus Norditalien stammten. Gegen Ende des Jahrzehnts kamen diese jungen Arbeiter*innen aber vor allem aus dem agrarisch geprägten, verarmten Süden des Landes in die Industriestädte des Nordens. Sie waren auch die treibende Kraft hinter den neuen Konflikten in den Fabriken, die sich ab 1959 zu regen begannen.

1961 wurde in Turin die Zeitschrift Quaderni Rossi (Rote Hefte) gegründet. Die treibende Kraft war dabei Raniero Panzieri, ein langjähriges Mitglied der sozialistischen Partei PSI (mit ihm haben wir uns im letzten Heft ausführlich beschäftigt). Panzieri erkannte klarer als viele seiner Genoss*innen, dass die Institutionen der Linken weitgehend den Bezug zu den Arbeiter*innen verloren hatten. Um wirksam in die aktuellen Konflikte eingreifen zu können, hielt er vor allem eine eingehende Untersuchung der Verhältnisse in den Fabriken für nötig.

Die Arbeiteruntersuchung

Die Durchführung einer solchen Untersuchung war das gemeinsame Ziel, das die Redaktion der Quaderni Rossi verband. Freilich vertraten die Aktivist*innen dabei durchaus widersprüchliche Vorstellungen und Konzepte. So wollte z.B. ein Teil der Redaktion vor allem „neutrale Wissenschaft“ nach dem Vorbild der amerikanischen Industriesoziologie betreiben. Ein anderer hatte es vor allem darauf abgesehen, die Politik der PCI (der kommunistischen Partei) zu beeinflussen und in eine kämpferischere Richtung zu lenken. Und die Turiner Mitglieder der Metallgewerkschaft FIOM, welche das Projekt anfänglich unterstützten, suchten ihrerseits vor allem einen Ausweg aus der Sackgasse, in die die Gewerkschaftspolitik geraten war.

Panzieri versuchte zwischen diesen widerstreitenden Interessen so gut wie möglich zu vermitteln. Seine eigene Konzeption der Untersuchung war eher orthodox und ging von einem recht statischen Verhältnis von Klasse und politischer „Avantgarde“ aus – auf der einen Seite sollte die Untersuchung das Klassenbewusstsein der Arbeiter*innen fördern und zugleich Informationen liefern, auf die sich die weitere politische Arbeit stützen könnte (1).

Das Konzept der conricerca, wie Romano Alquati es später entwickelte, griff da schon beträchtlich weiter aus. Schon im Begriff selbst – conricerca lässt sich wörtlich etwa als „Mituntersuchung“ übersetzen – steckt bereits eine Kritik der gängigen Industriesoziologie. Die Untersuchung, wie Alquati sie sich vorstellte, sollte keineswegs auf bloße Wissenschaft hinauslaufen. Die Arbeiter*innen sollten nicht als Forschungsobjekt angegangen, sondern vielmehr selbst zu Akteuren der Untersuchung werden. Zugleich sollte in der Untersuchung die Trennung von Theorie und Praxis, von Analyse und politischer Aktion überwunden werden. Die Theorie wurde selbst als dynamischer Bestandteil der angepeilten umstürzlerischen Praxis begriffen, wie Alquati betonte: „Wir erarbeiten unsere Hypothesen für Avantgarden, die den Kämpfen eine Richtung zu geben vermögen; nicht also für neue geschlossene und in ihrer ideologischen Reinheit isolierte ‚Gruppen’, sondern gerade für diejenigen, die mit oder ohne Titel und Mitgliedsausweis•innerhalb oder außerhalb der Fabrik […] tatsächlich im Zentrum des Klassenkampfes stehen“. (2)

Die Vorgehensweise beschrieb Alquati an anderer Stelle so: „Man beginnt damit, sich anzuschauen, wie die Fabriken beschaffen sind, wie sie wirklich funktionieren, wie die Arbeiter sind, wie die Leitung ist. Man fängt an, den Begriff der Arbeiteruntersuchung zu verbreiten, die zusammen mit den Arbeitern von ihrem subjektiven Standpunkt aus gemacht wird. Eine auf Erkenntnis und Praxis zielende Untersuchung und Forschung, die darauf gerichtet ist, Kämpfe von unten und außerhalb oder oft gegen die vermittelnde Funktion der Parteien und Gewerkschaften auszulösen“ (3)

Prägend für Alquatis Konzept waren vor allem die Erfahrungen, die er in den 1950er Jahren in Cremona und dem dortigen Milieu der undogmatischen Linken gesammelt hatte. Alquati gehörte dort der Gruppe der so genannten „Barfuß-Forscher“ an, die sich um den unorthodoxen Kommunisten und Soziologen Danilo Montaldi sammelte. In vielerlei Hinsicht nahm Montaldi wichtige Aspekte der späteren „Arbeiteruntersuchung“ vorweg. Im Zentrum seines Interesses stand das Alltagsleben von marginalisierten Gruppen, etwa der armen Landbevölkerung, das er mit den Mitteln der oral history erforschte. Ebenso wichtig war seine Tätigkeit als Übersetzer. So übertrug er etwa die Schriften der amerikanischen Correspondence-Gruppe und der französischen Socialisme ou Barbarie ins Italienische – diese Gruppen hatten schon in den 50er Jahren Untersuchungen in den Fabriken durchgeführt. Sie boten damit ein direktes Vorbild für die italienischen Aktivist*innen, die Mitte 1960 mit einer ersten Untersuchung bei FIAT begannen.

Die „neuen Kräfte“

Ein erstes Ergebnis dieser Untersuchungen war der Bericht über „Die ‚neuen Kräfte’ bei FIAT“. Alquati trug diesen zunächst im Januar 1961 bei einem Kongress der PSI vor. Wenig später wurde der Text in der ersten Ausgabe der Quaderni Rossi abgedruckt. Der Bericht beruhte vor allem auf Interviews mit Arbeiter*innen und Mitgliedern der Gewerkschaft – von einer besonders „operaistischen“ Untersuchungsmethode konnte dabei also noch nicht die Rede sein. Auch in seiner Analyse blieb der Text weitgehend an der Oberfläche, Alquati beschränkte sich auf die Beschreibung und die Wiedergabe dessen, was ihm seine Interviewpartner berichteten. Über diese Unzulänglichkeiten war sich auch Alquati im Klaren. So qualifizierte er den Text im Nachhinein (in einem Brief vom September 1971) als Ergebnis „einer persönlichen journalistischen Untersuchung“. (4)

Dennoch regte der Bericht große Debatten an. Ganz nebenbei zerlegte Alquati mit seinem Bericht einen zentralen Glaubenssatz der alten Arbeiterbewegung – die Überzeugung, dass es einen notwendigen Zusammenhang von „Klassenbewusstsein“ und „Organisation“ gebe –, indem er nachwies, dass gerade die jungen, weder gewerkschaftlich noch parteilich organisierten Arbeiter*innen es waren, welche die neuen Klassenkämpfe in der Fabrik vorantrieben.

Ab 1949 hatte bei FIAT eine Phase der „Rationalisierung“ begonnen. Insbesondere durch die Einführung neuer „Spezialmaschinen“, die keine oder nur sehr kurze Einarbeitungszeiten brauchten, trieb die Unternehmensleitung eine groß angelegte Neuzusammensetzung der Arbeiterschaft voran. Die spezialisierten Facharbeiter wurden innerhalb des Werks in andere Abteilungen versetzt bzw. entlassen und durch junge und meist ungelernte Arbeitskräfte ersetzt. Dies ging weitgehend problemlos, da sich FIAT durch vergleichsweise hohe Löhne und in Aussicht gestellte Karrieremöglichkeiten ein neues Image als „Arbeiterparadies“ schaffen konnte.

Die vermeintlichen Aufstiegschancen erwiesen sich jedoch bald als Illusion. Die Löhne stagnierten auf lange Sicht. Die Beschäftigten an den Montagebändern und die jungen Techniker erkannten bald, dass die von FIAT angebotenen „Qualifikationen“ wertlos waren und keineswegs zum Aufstieg in eine höhere Lohngruppe führten oder eine erfüllendere Tätigkeit mit sich brachten.

Die jungen Arbeiter*innen hatten von vornherein wenig Bezug zu den linken Parteien und Gewerkschaften, und da deren Politik kaum einen Bezug zu ihren Alltagsproblemen hatte, blieb diese Distanz bestehen. Alquati schrieb: „Wir können heute beobachten, dass die jungen Arbeiter zwar die Richtigkeit der Gewerkschaftsforderungen anerkennen, dass aber dann selbst diejenigen von ihnen, die in der Fabrik am engagiertesten für eine Wiederaufnahme der Arbeiterkämpfe arbeiten, sich regelmäßig nicht etwa nur weigern, in die Gewerkschaft einzutreten […], sondern sich vor allem weigern, in irgendeiner Form organisatorische Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Organisation, die diese Forderung erhebt, tatsächlich Fuß fasst.“ Auch die Passivität der älteren Arbeitergeneration, bei der sich nach jahrelangen Rückschlägen und Niederlagen kaum noch Widerstand regte, wirkte abschreckend auf die jungen Arbeiter*innen und verstärkte deren ablehnende Haltung gegenüber den Gewerkschaften: „Die jungen Arbeiter glauben nicht an die vorhandenen Mittel zur Durchsetzung der Forderungen, denn sie erkennen darin jene Mittel wieder, die zur Integration der alten Arbeiter geführt hatten.“

Die Gewerkschaften waren unfähig, sich aus sich selbst heraus zu erneuern. Jene ihrer Mitglieder, die sich ernsthaft um Kontakt zu den „neuen Kräften“ bemühten, steckten damit in einem Dilemma – „auf der einen Seite ist eine Erneuerung notwendig, um die jungen Arbeiter anzuziehen, auf der anderen Seite ist eine Erneuerung nur möglich, wenn die jungen Arbeiter selbst kommen und die Organisation erneuern.“

Untersuchung bei OLIVETTI

Während der Bericht über FIAT auf einem „journalistischen“ Alleingang Alquatis beruhte, ergab sich wenige Monate später die Möglichkeit, eine wirkliche kollektive Untersuchung durchzuführen. Ort des Geschehens war das Werk des Unternehmens OLIVETTI (die Firma produzierte vor allem Rechen- und Schreibmaschinen) in Ivrea, einer etwa 70 Kilometer nordöstlich von Turin gelegenen Stadt.

Alquati selbst beschrieb den zeitlichen Ablauf der Untersuchung bei OLIVETTI so: „Es waren zunächst zwei Genossen, die mit dieser Arbeit begonnen haben, dann arbeiteten hier etwas mehr als zehn Kader mit“ – bei den letzteren handelte es sich um Kader der örtlichen PSI, die die Untersuchung unterstützten. Im Sommer 1961 wurden „über hundert Gespräche geführt. Damit war das erste Ziel erreicht: nämlich die Suche nach anderen, nichtorganisierten jungen Arbeitern und die Beteiligung einiger ganz junger Arbeiter, die bisher noch nicht politisch gearbeitet hatten; diese Arbeiter konnten jetzt selbständig die Arbeit weiterführen“

Die Beschreibung stammt aus einem Text Alquatis über „Organische Zusammensetzung des Kapitals und Arbeitskraft bei OLIVETTI“, der in zwei Teilen in der Quaderni Rossi Nr. 2 und 3 abgedruckt wurde und die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasste. Dieses Dokument bietet ein gutes Beispiel der Konzepte und Begrifflichkeiten, die die Aktivist*innen entwickelten, um die komplizierten Verhältnisse und Konflikte in der Fabrik zu erfassen. Freilich würde es hier den Rahmen sprengen, diesen etwa 70 Seiten langen, oft recht kryptischen Text der Reihe nach durchzugehen. Ich werde im Folgenden lediglich einige zentrale Punkte erläutern.

Die Streiks der Jahre 1960 und 1961 waren zwar ein hoffnungsvolles Zeichen gewesen, hatten dabei die jungen Arbeiter*innen doch erstmals unabhängig die Initiative ergriffen. Aber zugleich waren diese Kämpfe beschränkt geblieben und gerade die Arbeite*innen der größten Werke hatten sich kaum daran beteiligt.

Welche Möglichkeiten gab es nun, diese Isolation zu überwinden? Um das zu beurteilen, war es notwendig, den Produktionsprozess im Ganzen zu untersuchen, die Verbindungen zwischen den Arbeiter*innen und ihren Tätigkeiten ebenso in den Blick zu nehmen wie die bestehenden Hindernisse und Spaltungslinien.

Alquati ging davon aus, dass sich die sozialen Kämpfe keineswegs „spontan“ ergaben, sondern auf einer informellen, „unsichtbaren“ Organisation der Arbeiter*innen beruhten. Anzeichen dafür hatte er schon bei FIAT vorgefunden, und von dieser Ausgangsthese wurde auch die Untersuchung bei OLIVETTI gelenkt.

Von zentraler Bedeutung ist hier der Begriff der Kooperation. Anders gesagt: Im Produktionsprozess selbst sind die Arbeiter*innen bereits organisiert, nämlich durch das Kapital. Einerseits wird jede/r Arbeiter*in eine eng begrenzte Teilaufgabe im Gesamtprozess zugewiesen, zugleich aber müssen die Arbeiter*innen und ihre vereinzelten Tätigkeiten notwendig in Bezug zueinander treten, damit im Produktionsprozess tatsächlich ein verwertbares Produkt entsteht. Das Kapital kann nicht auf diese Kooperation der Arbeiter*innen untereinander verzichten. Diese ist ihrem Wesen nach ambivalent, einerseits eine Produktivkraft im Dienst des Kapitals, zugleich aber auch die Grundlage eines möglichen Widerstands.

Organisation, Plan und Kooperation

An diesem Punkt knüpfte Alquati an die Technologiekritik an, wie sie zunächst von Raniero Panzieri formuliert worden war (vgl. Teil 1 unserer Artikelreihe). Er zeichnete allerdings ein widersprüchlicheres Bild, indem er die Entwicklung der Maschinerie mit dem Verhalten der Arbeiter*innen in Beziehung setzte.

Mittels der Maschinerie war es der Unternehmensleitung möglich, auf die Kooperation der Arbeiter*innen Einfluss zu nehmen – bestimmte „Sachzwänge“ zu schaffen, Zeiten für bestimmte Arbeitsschritte vorzugeben und damit Druck auszuüben usw. Vor allem das Fließband spielte eine wichtige Rolle dabei, die verschiedenen Tätigkeiten „dem Niveau der kürzesten Arbeitszeit anzugleichen“. Diese Kontrolle, wie sie in der Maschinerie selbst schon angelegt war, wurde durch die Methoden der „wissenschaftlichen Arbeitsorganisation“ (Analyse der Bewegungsabläufe, Zeitmessungen usw.) ergänzt.

Das ideale Ziel der Unternehmensleitung war ein Endzustand, in dem die Kooperation der Arbeiter*innen völlig über die Maschinerie vermittelt und von dieser bestimmt gewesen wäre – ein Zustand umfassender Kontrolle, in dem die von oben kommenden Befehle umstandslos erfüllt wurden und das Management stets genau informiert war, was an jedem Teilabschnitt vor sich ging.

Dieses Ideal ließ sich freilich nicht realisieren. So lief die technische Entwicklung nicht einfach auf eine stetig wachsende „Dequalifizierung“ oder eine immer stärkere Unterwerfung der Arbeiter*innen unter die Maschinerie hinaus. Zwar wurden diesen in der Tat bestimmte Entscheidungskompetenzen genommen. Dieser Prozess lief aber keineswegs darauf hinaus, die Arbeiter*innen insgesamt auf den Stand von „Affen“ oder „Automaten“ zu reduzieren, wie es die gängige linke Kritik befürchtete. Letztlich wurden gerade die gleichförmigen Routinebewegungen auf die Maschinerie übertragen, während die Arbeiter*innen vor allem jene Aufgaben übernehmen mussten, die bewusste Aufmerksamkeit verlangten. Tatsächlich waren auch die „unqualifizierten“ Arbeitskräfte am Fließband ständig zur Improvisation und zur schnellen Entscheidungsfindung gezwungen, übten also keineswegs nur eine rein „ausführende“ Tätigkeit aus (5).

Das war natürlich nicht unbedingt eine Verbesserung: Die körperliche Anstrengung wurde durch die Technik verringert, aber dafür kamen neue, vor allem nervliche Belastungen hinzu, die auf Dauer ebenso zermürbend waren – zumal die Arbeitszeit stetig verdichtet und den Beschäftigten immer noch zusätzliche Aufgaben aufgebürdet wurden.

Zugleich machte Alquati bei seinen Gesprächen regelmäßig die Erfahrung, „dass die Arbeiter, die zunächst die gesamten konventionellen, offiziellen Mythen über die Organisation der Abteilung wiederholt hatten, am Ende schließlich so darüber urteilen: ‚Hier ist alles bis ins kleinste organisiert und festgelegt, und trotzdem gibt es noch zu viele wichtige Dinge, die bei der Arbeit nicht funktionieren. Wenn man sieht, wie minutiös man sich hier um eine Organisation kümmert, die dann doch nicht so funktionieren kann, dann könnte man fast auf den Gedanken kommen, dass bei OLIVETTI die organisierte Desorganisation studiert wird.’“

Unter diesen Umständen konnten die Arbeiter*innen viele vorgegebene Planziele nur in eigenmächtiger Weise erreichen, indem sie die Arbeit neu unter sich verteilten, Vorschriften bewusst ignorierten usw. Die Planziele wurden erfüllt, aber ihre Umsetzung erfolgte in einer Weise, „die für die Betriebsspitze nicht zu erkennen ist“ – „der Kapitalist ist so gezwungen, immer wieder von vorne anzufangen und sich der Art anzupassen, wie der Arbeiter seinen Plan verwirklicht. Hier verbirgt sich in den Arbeitsverhältnissen eine tägliche Klassenauseinandersetzung“, wie Alquati erkannte.

Dieser Konflikt äußerte sich vor allem als zäher Kleinkrieg: Die Arbeiter*innen versuchten sich die Arbeit zu erleichtern, ein paar freie Minuten zu gewinnen, während Management, Kontrolleure usw. ihrerseits versuchten, diese Lücken zu schließen und die Arbeitszeit so weit wie möglich zu verdichten.

Alquati beschrieb dies als Kreisbewegung mit folgenden Stationen: Zunächst wird eine neue Maschine eingeführt, was mit der Festsetzung einer vorläufigen neuen Arbeitsnorm einhergeht. Diese kann von den Arbeiter*innen zunächst nur in improvisierter, informeller Weise bewältigt werden. Nach und nach bilden sich dabei neue Handlungsroutinen und Fertigkeiten heraus, die dann wiederum als Ausgangsbasis für neue Planvorgaben dienen.

Die informelle Kooperation der Arbeiter*innen bildete so die Grundlage der technischen Erneuerung und Modernisierung. Zugleich erkannte Alquati in diesen Verhaltensweisen die ersten Ansätze einer möglichen „Arbeiterautonomie“ gegenüber dem Kapital. Die weitere technische Vereinheitlichung der Produktionsabläufe, so lautete seine These, würde mittelfristig auch zu einer Neuzusammensetzung der Arbeiter*innenklasse und zu einer Ausweitung der bestehenden Konflikte innerhalb der Fabriken führen.

Es sollte sich rasch zeigen, dass Alquati mit dieser Prognose richtig lag. Im Sommer 1962 machte eine Welle von Streiks deutlich, wie groß die Entfremdung zwischen der Arbeiterschaft und der institutionellen Arbeiterbewegung inzwischen geworden war. Indem sie sich in diese Konflikte einmischten, gerieten die operaistischen Aktivist*innen rasch in Konfrontation mit der Gewerkschafts- und Parteibürokratie. Zugleich traten auch innerhalb der Redaktion der Quaderni Rossi die politischen Gegensätze offen zutage – eine Spaltung wurde unvermeidlich. Im selben Maße, wie die neuen autonomen Klassenkämpfe an Fahrt gewannen, gewann auch die operaistische Theorie an Eigenständigkeit und nahm genauere Konturen an. Aber dazu mehr im nächsten Heft.

Fussnoten Teil 2:

(1) So liest es sich jedenfalls in Panzieris Text über den „Sozialistischen Gebrauch des Arbeiterfragebogens“, in „Spätkapitalismus und Klassenkampf – Eine Auswahl aus den ‚Quaderni Rossi’“, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1972, S. 105ff. Online ist der Text unter eipcp.net/transversal/0406/panzieri/de zu finden.

(2) Der Text „Organische Zusammensetzung des Kapitals und Arbeitskraft bei OLIVETTI“ ist als PDF unter www.wildcat-www.de/thekla/05/t05_oliv.pdf zu finden.

(3) Zitat nach Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002

(4) Zitiert nach Rieland/Alquati 1974, S. 29.

(5) Schon in seiner Untersuchung zu FIAT hatte Alquati bemerkt, dass die Qualifizierung nur dazu diente, „die Existenz hierarchischer Stufen zu verfestigen und unter den Arbeitern durchzusetzen, indem man diese Stufen mit einem ‚falschen’ Prestige ausstattet, dessen ‚Absurdität’ den neuen Arbeitern durchaus nicht entgeht. […] Das ganze System der Hierarchisierung hat sowohl innerhalb als auch außerhalb der Fabrik eine politische Funktion.“ Siehe Rieland/Alquati 1974, S. 77.

Operaismus für Anfänger*innen (Teil 3)

Bevor wir in den dritten Teil unserer Operaismus-Reihe einsteigen, ist es wohl sinnvoll, noch einmal einen Blick zurückzuwerfen, auf das, was bisher geschah: 1961 gründete sich in Turin die Zeitschrift Quaderni Rossi. Die Initiative dazu ging von Raniero Panzieri aus, der zuvor lange Zeit in der sozialistischen Partei Italiens (der PSI) aktiv gewesen war. Seiner Einschätzung nach hatten sich die Gewerkschaften und die linken Parteien, die PSI ebenso wie die kommunistische PCI, gründlich von ihrer proletarischen Mitgliederbasis entfremdet. Die rasante Modernisierung der norditalienischen Industrie hatte neue Probleme und Konfliktfelder geschaffen, aber die Organisationen der Arbeiterbewegung wussten darauf nicht zu reagieren.

Die Gruppe aus dem Umfeld der Quaderni Rossi setzte es sich dagegen zum Ziel, die Verhältnisse in den Fabriken zu erforschen. Wichtig war dabei vor allem die Initiative von Romano Alquati, mit der ich mich im letzten Heft beschäftigt habe. Für Alquati sollten die Arbeiter*innen nicht passive Objekte der Untersuchung sein, sondern diese selbst vorantreiben. Dieser Plan konnte nur bedingt umgesetzt werden, aber immerhin gewann man bei FIAT und OLIVETTI wichtige Einsichten in das Innenleben der Fabriken. Gerade unter den jungen Arbeiter*innen war die Unzufriedenheit allgemein verbreitet – und Alquati meinte, dass gerade diese „neuen Kräfte“ in den Klassenkonflikten, die sich bereits am Horizont abzeichneten, eine zentrale Rolle spielen würden.

Aufstand auf der Piazza Statuto

Der Wendepunkt kam schneller als vermutet. Das Jahr 1962 markierte den Übergang von der Ära des „Wiederaufbaus“ und der relativen Ruhe der 50er Jahre zu einem neuen Zyklus der Klassenkämpfe. In vielen Unternehmen standen neue Tarifverhandlungen an. Bei diesem Anlass entlud sich der Unmut, der sich schon lange angestaut hatte. Zentrum der Unruhe war Turin, wo auch die Redaktion der Quaderni Rossi ihren Sitz hatte.

Schon Anfang des Jahres traten die Arbeiter*innen bei Lancia und Michelin in den Streik. Bald schlossen sich die Belegschaften der anderen Metallbetriebe an. Und anders als in den Jahren zuvor wurde diesmal auch in den FIAT-Fabriken – Gießerei, Flugzeugwerk, Luftfahrttechnik und Walzwerk – die Arbeit niedergelegt. Auf dem Höhepunkt waren in Turin 250.000 Arbeiter*innen im Streik.

Die Unternehmensführung von FIAT bemühte sich, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Sie schloss nicht nur mit der ‚gelben’ (also von der Unternehmerseite selbst aufgebauten) Gewerkschaft SIDA eine separate Vereinbarung ab. Auch die sozialistische Gewerkschaft UIL (Unione Italiana del Lavoro) war zu gesonderten Verhandlungen bereit. Der Vertrag, auf den sie sich schließlich mit dem Management einigte, beinhaltete zwar Zugeständnisse beim Lohn, aber wesentlich wichtigere Fragen z.B. der Arbeitsorganisation wurden darin gar nicht berührt.

Es gelang freilich nicht, mit diesem Schachzug die Streikenden zu spalten und den „Frieden“ wieder herzustellen. Eher im Gegenteil: Am 7. Juli wurde nicht nur wie geplant gestreikt und die ganze Stadt lahmgelegt. Am frühen Nachmittag sammelte sich außerdem eine Menge von aufgebrachten Arbeiter*innen vor dem Sitz der UIL auf der Piazza Statuto. Die Zahl der Protestierenden (viele von ihnen waren selbst Mitglieder der Gewerkschaft) wuchs rasch, bald belagerten Tausende die UIL-Zentrale. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die sich rasch zu Straßenschlachten auswuchsen und drei Tage andauerten.

Die „scontri di Piazza Statuto“ (Zusammenstöße auf der Piazza Statuto) waren in mehrfacher Hinsicht bedeutend. Nicht nur trat hier deutlich zu Tage, wie sehr die wechselseitige Entfremdung zwischen den Arbeiter*innen und den sie vertretenden Organisationen mittlerweile gediehen war. Zugleich betrat hier zum ersten Mal unübersehbar die Figur des „Massenarbeiters“, die bald eine zentrale Rolle in der operaistischen Debatte einnehmen sollte, die politische Bühne.

Schon Romano Alquati hatte in seinen Untersuchungen bei OLIVETTI und FIAT die Rolle der jungen, gering qualifizierten Arbeiter*innen erkannt und beschrieben. Diese „Massenarbeiter“ zeigte sehr spezifische Merkmale: Sie waren typischerweise männlich (FIAT begann erst ab 1970 verstärkt Frauen einzustellen), zwischen 20 und 30 Jahre alt, und stammten zumeist aus dem verarmten, agrarisch geprägten Süden Italiens. Die Fabrik war für sie zunächst ein fremdes Terrain. Sie hatten wenig Bezug zur Kultur der älteren Arbeitergeneration, die oft noch von der Erfahrung der Resistenza, des antifaschistischen Widerstands, geprägt war, und standen den Gewerkschaften und linken Parteien distanziert gegenüber. Und die stupide, monotone Arbeit am Fließband bot ihnen kaum Gelegenheit, sich einen „Berufsstolz“ zuzulegen, wie er bei den älteren Facharbeitern noch verbreitet war. Daraus ergaben sich auch andere politische Perspektiven. Eine Selbstverwaltung, also die eigenverantwortliche Übernahme der Produktion konnte für die jungen Arbeiterinnen nicht das erste Ziel sein – wenn sie politisch aktiv wurden, dann aus dem klaren Bewusstsein heraus, dass sie diese Produktion ganz sicher nicht weiterführen wollten. Das schlug sich auch in ihren Aktionsformen nieder, z.B. in Sabotageakten, bei denen auch die Zerstörung der Maschinerie in Kauf genommen wurde.

Die Spaltung

Die neuartige Qualität der Ereignisse brachte auch die Redaktion der Quaderni Rossi in schwere innere Konflikte. Während sie die Streiks sehr gründlich analysierten, äußerten sie sich zu „den Ereignissen auf der Piazza Statuto“ nur sehr zurückhaltend.

Einzelne Funktionäre der Turiner CGIL (des kommunistischen Gewerkschaftsverbandes) und der Metallgewerkschaft FIOM hatten die Intervention zwar zunächst unterstützt. Und schon im August 1961 war es gelungen, einen Streik in den FIAT-Eisenhütten zu organisieren, der sehr dazu beitrug, den Rückhalt der FIOM unter den Arbeiter*innen zu verstärken – bei den nachfolgenden Wahlen zur Betriebskommission schnitt die Gewerkschaft jedenfalls deutlich besser ab. Danach wurden die Gewerkschafter*innen jedoch von der PCI (der kommunistischen Partei) unter Druck gesetzt und brachen die Kooperation mit den Quaderni Rossi ab.

Raniero Panzieri versuchte in dieser verfahrenen Lage zu vermitteln. Er hoffte bis zuletzt darauf, eine Erneuerung innerhalb der alten Arbeiterbewegung zu erreichen und konnte sich nicht dazu durchringen, mit den linken Parteien und Gewerkschaften zu brechen.

Aber auf lange Sicht ließ sich die Konfrontation nicht vermeiden. Die Aktivist*innen aus dem Umfeld der Zeitung waren zwar nur eine kleine und politisch weitgehend machtlose Gruppe. Aber indem sie sich auf das Terrain der Fabrik begaben, brachten sie zugleich die eingefahrene Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften und Partei, die säuberliche Trennung von „Ökonomie“ und „Politik“ durcheinander. Das mochte noch angehen, solange sie sich „nur“ auf die Untersuchung beschränkten. Aber sobald die Einmischung eine offen politische Form annahm, konnte dies – gerade in einer so angespannten Lage – nicht mehr hingenommen werden. Als einige Aktivist*innen im Frühjahr 1962 während des Lancia-Streiks Flugblätter vor den Fabriktoren verteilten, führte das bereits zum offenen Konflikt mit der Gewerkschaft.

In der Folge wurden die beteiligten Mitglieder der PCI aus der Partei ausgeschlossen (1). Zugleich zerlegte sich die Redaktion der Quaderni Rossi in ihre Bestandteile. Die Spaltungslinie verlief zwischen jenem Teil der Redaktion, der sich am Vorbild der amerikanischen Industriesoziologie orientierte und wenig politische Ambitionen hatte, und denen, die an die neuen Kämpfe der Arbeiter*innen anknüpfen und eine revolutionäre Politik machen wollten. Panzieri schlug sich letztlich auf die Seite der „Wissenschaftler“, während die anderen die Redaktion verließen – sie gründeten die Zeitschrift Classe Operaia („Arbeiterklasse“), deren erste Ausgabe Ende 1963 erschien. Auch Romano Alquati schloss sich dieser Fraktion an, da er mit dieser das Ziel teilte, politisch zu intervenieren – der vermeintlichen „Neutralität“ der Industriesoziologie stand er dagegen skeptisch gegenüber (2).

Die Quaderni Rossi erschienen zwar noch bis 1968, aber nach dem plötzlichen Tod Panzieris (er starb 1964 überraschend an einer Hirnembolie) war das Konzept praktisch erledigt. Nennenswerte revolutionäre Impulse gingen von der Zeitung jedenfalls nicht mehr aus.

Eine neue Arbeiterzeitung?

Classe Operaia dagegen sollte nun „eine neue Form der Arbeiterzeitung“ darstellen – so schrieb Mario Tronti in seinem Artikel „Lenin in England“, der in der ersten Ausgabe erschien (3) und als eine Art Gründungsmanifest aufgefasst werden kann. Der Titel des Textes deutete schon an, was Tronti vorschwebte: Einerseits eine Rückkehr zu den Ursprüngen der Arbeiterbewegung und des Marxismus (England), um von da aus eine entschiedene revolutionäre Politik zu betreiben – dafür stand der Name Lenins, mit dem Tronti sich offenbar identifizierte.

Tronti hatte seine ersten politischen Erfahrungen in Rom, in der Jugendorganisation der PCI gesammelt und war 1961 mit seiner Gruppe zur Redaktion der QR gestoßen. Schon in seinem Artikel „Fabrik und Gesellschaft“, der in der zweiten Ausgabe der Quaderni Rossi erschien (4), fiel er als scharfsinniger Marx-Interpret auf. Tronti spielte eine wichtige Rolle dabei, den Operaismus in eine ausformulierte Theorie zu überführen. Das war sein unbestrittenes Talent, aber (wie sich zeigen wird) auch seine Schwäche: Denn was als empirischer Befund durchaus richtig war, wurde leicht zu Unsinn, wenn man darauf eine große Geschichtsphilosophie aufbauen wollte.

Dies galt etwa für die Feststellung Panzieris, dass die Einführung des Fließbands nicht nur die Produktivität steigerte, sondern den Unternehmern auch dazu diente, bestimmte widerständige Verhaltensweisen der Arbeiter*innen zu kontrollieren. Tronti zog daraus eine kühne, aber keineswegs zwingende Schlussfolgerung: Das Proletariat geht dem Kapitalverhältnis voraus, es sitzt dem Kapital gegenüber also immer schon am längeren Hebel.

In „Lenin in England“ formulierte er dies so: „Auch wir haben erst die kapitalistische Entwicklung gesehen und dann die Arbeiterkämpfe. Das ist ein Irrtum. Man muss das Problem umdrehen, das Vorzeichen ändern, wieder vom Prinzip ausgehen: und das Prinzip ist der proletarische Klassenkampf.“ Laut Tronti war also „die kapitalistische Entwicklung den Arbeiterkämpfen nachgeordnet, sie kommt nach ihnen“. (5) Das Proletariat treibt die kapitalistische Entwicklung voran, die letztlich unumgänglich in der Revolution enden muss.

Das klang als These erstmal ziemlich schmissig und originell. Dennoch führte Trontis Forderung nach einer „neuen marxistischen Praxis“ ihn umgehend zur einem altbekannten Modell zurück: zur „Arbeiterpartei“ (mit Betonung auf „Partei“). Ähnliches ließ sich über die gesuchte „neue Form der Arbeiterzeitung“ sagen. Was Tronti vorschwebte, war „eine Zeitung, die nicht unmittelbar alle partikularen Erfahrungen wiederholt und aufnimmt, sondern sie in einem allgemein politischen Diskurs fokussiert. Die Zeitung ist in diesem Sinne ein Kontrollpunkt“… Dabei müsse das gängige Verfahren entschieden umgestülpt werden. Denn: „Der politische Diskurs überprüft die Korrektheit der partikularen Erfahrung und nicht umgekehrt. Denn der politische Diskurs ist der umfassende Klassenstandpunkt und daher die wirkliche materielle Gegebenheit.“ (6)

Schon hier zeigte sich die fatale Neigung Trontis, alle Schwierigkeiten und offenen Fragen durch Rhetorik zu überspielen. Die zuletzt zitierte Aussage war jedenfalls kaum mehr als die großspurige Ankündigung, man werde sich künftig durch die Fakten nicht mehr irritieren lassen: Wenn der „politische Diskurs“ der Theoretiker die „wirkliche materielle Gegebenheit“ darstellt, dann kann die Theorie natürlich nur recht behalten – wenn die Tatsachen ihr widersprechen, sind sie eben nicht korrekt.

Auch in politischer Hinsicht ließ das nichts Gutes erahnen: Letztlich war es eben Aufgabe der Intellektuellen, die „Parteilinie“ festzulegen, an der sich die Erfahrungen und Interessen der Arbeiter*innen zu bemessen hatten. Wenige Sätze weiter distanzierte Tronti sich zwar vom leninistischen Modell der Avantgarde-Partei. Freilich nur, weil er davon ausging, dass die benötigte politische Organisation bereits bestehe und schon entdeckt sei – in der „kompakten sozialen Masse“ der Arbeiterklasse. Antonio Negri formulierte das wenig später noch etwas schmissiger: „Heutzutage ist die ganze kämpfende Arbeiterklasse die Avantgarde.“ (7) Den Kleinkram und die mühsame Aufbauarbeit konnte man sich da natürlich sparen…

Von der Klasse … zurück zur Partei

Ohnehin lagen Rationalität und Irrationalität auf den Seiten von Classe Operaia dicht beieinander. Das wird deutlich, wenn man zum Vergleich Romano Alquatis Artikel über den „Kampf bei FIAT“ heranzieht, der ebenfalls in der ersten Ausgabe der Zeitung erschien (8). Alquati analysierte darin die wilden Streiks, zu denen es Mitte Oktober 1962 in den FIAT-Walzwerken gekommen war. Dabei verwarf er zunächst einmal entschieden die Vorstellung, dass Arbeiter*innen nicht organisiert seien, nur weil sie keiner Organisation angehörten oder den bestehenden Organisationen distanziert gegenüberstanden. Er betonte: „Der ‚Wildkatzen’-Streik ist keine anarchoide Protestform von Arbeitern, die unfähig sind, in kollektiver und organisierter Form zu kämpfen; im Gegenteil: Er erfordert ein hohes Niveau an Organisation und Zusammenhalt“. Der wilde Streik sei gerade deshalb so bedeutsam, weil er gezeigt habe, dass „sich bei FIAT eine Arbeiterorganisation entwickelt, die stark genug ist, einen solchen Streik durchzuführen – absolut außerhalb der historischen, offiziellen Organisationen.“

Daran schloss Alquati nahtlos eine Kritik der gängigen Avantgarde-Konzepte an: „Der ‚Wildkatzen’-Streik bei FIAT eliminierte die alte Idee, nach der der Arbeiterkampf auf dieser Ebene von einem besonderen internen ‚Kern’ organisiert wird, der das Monopol über das antagonistische Arbeiterbewusstsein hat. Der Streik vom 15./16. Oktober ist direkt von der ganzen und kompakten ‚gesellschaftlichen Masse’ der Arbeiter der Werke, die daran teilgenommen haben, organisiert worden.“

Alquati verwendete hier exakt die gleichen Worte wie Tronti, beide sprachen von den Arbeiter*innen als „kompakter sozialer Masse“ („compatta massa sociale“). Alquati meinte damit aber etwas durchaus Anderes – nämlich zunächst einmal nur, dass die Aktionen nicht bestimmten Personen oder Gruppen zugerechnet werden konnten. Und während Tronti bei der Rede von der „kompakten Masse“ wohl vor allem an Geschlossenheit und Kampfkraft dachte, verwies sie bei Alquati vor allem auf die Schwierigkeiten der Analyse: Die Masse war eben auch ziemlich undurchsichtig, und es ließ sich kaum sagen, was für kollektive Prozesse da im Inneren abliefen. (9)

Alquati argumentierte nicht nur theoretisch deutlich nüchterner. Dass er in seiner Untersuchungsarbeit konsequent von den „partikularen Erfahrungen“ der Arbeiter*innen ausging, bewahrte ihn auch vor revolutionären Allmachtsphantasien und parteipolitischen Ambitionen. Dagegen verloren Tronti und andere aus der römischen Gruppe die Vorgänge in den Fabriken mehr und mehr aus den Augen – mit der 1964 einsetzenden Rezession ebbten die Streiks ohnehin erstmal ab. Dagegen wurde wieder die kommunistische Partei der wichtigste Bezug für Tronti, der hoffte, die PCI „benutzen“ und gegen die Reformpolitik der PSI (der sozialistischen Partei, die seit 1963 zusammen mit den Christdemokraten regierte) auf einen revolutionären Kurs bringen zu können. Diese Annäherungsversuche stießen jedoch bei der Partei auf wenig Gegenliebe. Eher im Gegenteil: In einem im Frühjahr 1964 veröffentlichten Artikel griff z.B. die PCI-Zeitung L´Unità die Gruppe um Classe Operaia heftig an und beschuldigte sie, bezahlte Agenten des Kapitals zu sein.

Auch sonst blieb das Projekt, trotz aller hochgesteckten Ziele, politisch weitgehend einflusslos. 1967 hatte sich der Herausgeber*innenkreis hoffnungslos zerstritten. Die römische Fraktion trat wieder in die PCI ein, um künftig im Inneren der Partei eine „revolutionäre“ Politik zu betreiben. Die Veneto-Gruppe um Antonio Negri gründete derweil die Organisation Potere Operaio („Arbeitermacht“), die in den Fabrikkämpfen ab 1967 eine große, wenn auch nicht unbedingt glorreiche Rolle spielte. Ohnehin waren die Streiks und Unruhen des Jahres 1962 nur ein Vorgeplänkel. Im „Heißen Herbst“ 1969 schien die Revolution tatsächlich zum Greifen nah zu sein. Die autonomen Kämpfe der Arbeiter*innen bei FIAT und anderswo stürzten das italienische Kapital und den Staat in eine Krise, wie es sie nie zuvor gegeben hatte. Aber damit werde ich mich im nächsten Heft befassen.

Fussnoten Teil 3:

(1) Vgl. dazu die detaillierte Darstellung von Wolfgang Rieland im Vorwort von Wolfgang Rieland/Romano Alquati, „Klassenanalyse als Klassenkampf – Arbeiteruntersuchungen bei FIAT und OLIVETTI“, Athenäum Fischer, Frankfurt a.M. 1974.

(2) Schon in seiner Untersuchung bei OLIVETTI hatte er dies bemerkt: „Unter den Genossen, aber auch unter dem Arbeitern in Ivrea besteht ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Soziologie: viel Aktivisten dort kennen sie nur allzu gut […] denn sehr viele der bekanntesten italienischen Soziologen – und insbesondere die ‚linken’ – sind bei OLIVETTI ausgebildet worden […] Die Soziologie, die bei OLIVETTI blühte – und noch immer blüht –, so sagen diese Genossen, ‚haben wir dann am eigenen Leibe ausprobieren dürfen’: in der Gestalt der neuen Arbeitsrhythmen.“ Vgl. Rieland/Alquati 1974, S. 103.

(3) www.kommunismus.narod.ru/knigi/pdf/Mario_Tronti_-_Arbeiter_und_Kapital.pdf

(4) Eine deutsche Übersetzung findet sich in Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002, S. 86ff.

(5) ebd. S. 87. Als geistiges Aufputschmittel für frustrierte Aktivist*innen funktioniert so eine Theorie natürlich wunderbar. Daraus erklärt sich wohl auch die Popularität Antonio Negris, der knapp vierzig Jahre später in seinem Bestseller „Empire“ noch ganz ähnliche Sätze von sich gab: „Tatsächlich erfindet das Proletariat die gesellschaftlichen Formen und die Formen der Produktion, die das Kapital für die Zukunft zu übernehmen gezwungen ist.“ (vgl.Antonio Negri/Michael Hardt, „Empire“, Campus Verlag Frankfurt/New York, 2002, S. 279).

(6) vgl. Ballestrini/Moroni 2002, S. 92. Bei den letzten beiden Sätzen halte mich hier allerdings an die Übersetzung von Bodo Schulze, da diese klarer verständlich ist. Vgl. Bodo Schulze: „Autonomia – Vom Neoleninismus zur Lebensphilosophie. Über den Verfall einer Revolutionstheorie“, in Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Nr. 10 (1989), S. 152. Schulze übt darin auch eine lesenswerte Kritik an Tronti und Negri. Online ist dieser Text unter www.wildcat-www.de/material/m009schul.htm zu finden.

(7) Zitiert nach Steve Wright: „Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus“, Assoziation A, Hamburg/Berlin 2005, S. 90.

(8) www.wildcat-www.de/thekla/06/t06wild2.htm

(9) Das war kein Mangel seiner Theorie, sondern aus der Sache selbst bedingt. Bodo Schulze drückt das ziemlich treffend aus: „Autonomie ist ein zerbrechlich Ding – oder vielmehr: Autonomie ist gar kein Ding, sondern eine bestimmte Verkehrsform von Individuen, die sich zum Zweck der Zerstörung jeglicher Herrschaftsverhältnisse assoziieren. Diese Verkehrsform ist nicht theoriefähig.“ Vgl. Schulze, a.A.o., S. 167.

Operaismus für Anfänger*innen (Teil 4)

In den ersten drei Teilen dieser Artikelserie habe ich die Entstehung der operaistischen Theorie nachzuzeichnen versucht: von der Gründung der Zeitschrift Quaderni Rossi und die „militanten Untersuchungen“ bei Olivetti und FIAT, über die Streiks und Riots von 1962, die schließlich zur Gründung der Gruppe Classe Operaia führten.

Bis dahin waren die Operaist*innen kaum mehr als eine linkskommunistische Splittergruppe. Ihre Untersuchungen in den Fabriken lieferten zwar aufschlussreiche Theorien, und ihre Interventionen waren wirkungsvoll genug, um die Routinen der Gewerkschafts- und Parteipolitik zu stören. Aber insgesamt waren sie weit entfernt, die kapitalistische Gesellschaft ernsthaft zu gefährden. Das änderte sich mit dem „Heißen Herbst“ von 1969. Eben diese ereignisreichen Jahre von 1968 bis 1973, in denen Italien nicht nur die größte Streikwelle nach dem 2. Weltkrieg erlebte, sondern wohl tatsächlich haarscharf an einer Revolution vorbei schrammte, will ich in diesem Teil behandeln.

Freilich lässt sich die Komplexität der Bewegung, die Vielzahl der Akteure und rasche Folge der Ereignisse hier nicht mal ansatzweise vollständig darstellen, sondern bestenfalls skizzieren – dies als dezente Warnung vorweg.

Arbeitermacht in Porto Marghera

Im Jahr 1967 war von den kommenden Unruhen noch wenig zu ahnen, und die Organisation Classe Operaia, die so etwas wie die Keimzelle der operaistischen „Bewegung“ bildete, hatte sich gerade in ihre Einzelteile zerlegt. Eine ganze Anzahl der Militanten (allen voran Mario Tronti) trat wieder in die PCI, die kommunistische Partei ein. (1) Die andere Fraktion entschied sich dafür, die eigene Unabhängigkeit zu bewahren und gründete die Organisation Potere Operaio („Arbeitermacht“) – oder besser Potere Operaio veneto-emiliano, abgekürzt PO-ve, so benannt nach den Regionen Emilio-Romagna und Venetien im Norden Italiens, auf die sich der Aktionsradius der Gruppe damals begrenzte.

Vorerst gelang es der Organisation nur in der Region von Porto Marghera an Einfluss zu gewinnen, wo sich in der Nähe von Venedig die petrochemische Industrie angesiedelt hatte. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die PO-ve sich so ausgerechnet in einem Industriezweig festsetzen konnte, wo Angestellte und technisches Personal die Mehrheit bildeten, während sonst vor allem die unqualifizierten „Massenarbeiter“ im Fokus der operaistischen Debatte standen. (2)

Vor allem beim Unternehmen Montedison gelang es den Militanten, Kontakt zu den Beschäftigten aufzubauen und Einfluss zu gewinnen. Einen ersten großen Erfolg konnten sie dabei im Sommer 1968 erzielen. Aus Anlass der anstehenden Tarifverhandlungen, bei denen die Gewerkschaft wie üblich eine mäßige prozentuale Lohnerhöhung anpeilte, stellten die Aktivist*innen der PO-ve ihre eigene Forderung in den Raum: 10.000 Lire mehr im Monat, und zwar für alle! Von den Beschäftigten wurde dies begeistert aufgenommen, und auch die Gewerkschaft schloss sich widerwillig an, um die Kontrolle über die Lage nicht zu verlieren. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war im August 1968 erreicht, als tausende Streikende zur nahen Stadt Mestre zogen und die Verbindungsstraßen nach Venedig blockierten. Wenig später brach die Gewerkschaft den Streik ab und einigte sich mit dem Management, wie üblich, auf eine prozentuale Lohnerhöhung.

Die Forderung nach gleichen Lohnerhöhungen für alle kam in den Kämpfen dieser Jahre immer wieder auf. Den Arbeiter*innen war voll bewusst, dass das System der Lohnkategorien vor allem dazu diente, die Masse der Beschäftigten in viele kleine Untergruppen zu zerlegen und so die Macht der Unternehmer zu sichern. Und jede prozentuale Lohnerhöhung verstärkte die Unterschiede zwischen den Kategorien, weil in einer niedrigen Lohnkategorie natürlich auch die Erhöhung niedriger ausfiel.

Die Frage des Lohns war aber auch für die operaistische Theorie und Praxis dieser Zeit von zentraler Bedeutung. Schon der frühe Operaismus hatte die Planung als elementaren Bestandteil der kapitalistischen Wirtschaft erkannt. Das war einerseits ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Partei Marxismus, für den jedes „Mehr“ an Planung ein Schritt in Richtung Sozialismus war. Allerdings neigten die Operaist*innen dazu, nun ihrerseits in umgekehrter Richtung zu übertreiben. Ihre Befürchtung war, dass es durch ein Programm der staatlich gelenkten und geplanten Wirtschaftsentwicklung (wie es damals vor allem die sozialistische Partei PSI vertrat) gelingen könnte, die Kämpfe der Arbeiter*innen zu befrieden.

Von diesem Punkt aus lässt sich das Konzept des „politischen Lohns“ verstehen, das Mario Tronti schon Jahre zuvor formuliert hatte: „Vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus ist ein Kampf dann politisch, wenn er bewusst die Krise der ökonomischen Abläufe der kapitalistischen Entwicklung herbeiführt.“ Und der Lohn schien der geeignete Hebel zu sein, um so eine Krise herbeizuführen, wie Tronti meinte: „Das Ungleichgewicht, das Auseinanderfallen von Löhnen und Produktivität, ist ein politischer Fakt. Er muss als solches verstanden und benutzt werden.“ (3) Wenn Lohnerhöhungen, die strikt an die Steigerung der Produktivität gekoppelt blieben, ein Mittel der Kontrolle waren, dann war die Entkopplung von Lohn und Produktivität ein Mittel der Revolution – so lautete der Umkehrschluss, der auch die Politik von Potere Operaio in den Kämpfen des „Heißen Herbsts“ bestimmte.

Unzufriedene Jugend

Entscheidender Auslöser für die landesweite Revolte waren dabei die Kämpfe bei FIAT, entsprechend der Rolle, die dieser Konzern in der italienischen Wirtschaft einnahm. Das Unternehmen produzierte 3% des Bruttoinlandsprodukts, 6% des Gesamtexports und 20% des Exports der Maschinenindustrie. Der Konzern besaß auch die zweitgrößte Tageszeitung Italiens, La Stampa, und hatte damit großen Einfluss auf die Politik und die „öffentliche Meinung“.

Die Erneuerung und Modernisierung der Anlagen war bei FIAT zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen. Steigerungen in der Produktivität wurden vor allem durch die immer stärkere Beschleunigung der Arbeitsrhythmen erzielt. Viele Beschäftigte sahen sich darum gezwungen der Arbeit tageweise fernzubleiben, um unter der Belastung nicht zusammenzubrechen – trotz der Lohneinbußen, die das zur Folge hatte. Rund 13% der Belegschaft waren so beständig abwesend. Zugleich verließen jedes Jahr etwa 10% der Beschäftigten das Unternehmen. Bei den neu Eingestellten waren es sogar 40%, die nach zwei oder drei Monaten wieder kündigten.

Im Vergleich zu den Gewinnen des Konzerns waren die Löhne im Laufe der 1960er nur unwesentlich gestiegen. Der gezahlte Grundlohn lag noch unter dem Existenzminimum. Die Arbeiter waren so zu allerlei Zusatzleistungen gezwungen, um über Prämien und Zulagen eine Summe zu erzielen, die halbwegs reichte, um die hohen Lebenshaltungskosten zu decken. Ein drängendes Problem waren vor allem die Wohnverhältnisse: Viele Arbeiter zahlten horrende Preise für ihre Schlafplätze, und hunderte mussten in den Bahnhöfen der Stadt oder im Auto übernachten, weil der Wohnungsbau mit dem Zustrom immer neuer Arbeitskräfte nach Turin bei weitem nicht Schritt hielt.

Gut die Hälfte der Turiner Stadtbevölkerung war wirtschaftlich direkt oder indirekt von FIAT abhängig. Und die Zahl der Beschäftigten in den Werken war in den vergangenen zwei Jahrzehnten rasch gestiegen, von 71.000 im Jahr 1952 auf beinahe 160.000 im Jahr 1968.

Der Großteil davon, 80%, waren Arbeitsmigranten aus dem Süden des Landes – eben jene „Massenarbeitern“, die ich in dieser Artikelreihe schon öfter behandelt habe. Die meisten von ihnen waren männlich (alleinstehend oder mit Familie), zwischen 20 und 30 Jahre alt, verfügten kaum über Schulbildung und übten in der Fabrik gering qualifizierte, monotone Tätigkeiten aus.

Gegen Ende der 1960er stellten diese jungen unqualifizierten Arbeiter die Mehrheit in vielen Unternehmen (wozu die Konzerne selbst viel beitrugen, indem sie in der Rezession ab 1965 gezielt vor allem Frauen und ältere Arbeiter entließen). Und sie waren auch das treibende Subjekt im „Heißen Herbst“ bei FIAT.

In ihrem Kampf gegen die Arbeit drückte sich praktisch aus, was Mario Tronti in marxistischer Theoriesprache einige Jahre zuvor so ausgedrückt hatte: Die Arbeiter müssten ihren eigenen Status als Ware infrage stellen, sich weigern, als Arbeitskraft zu fungieren, um das Kapitalverhältnis von innen heraus zu sprengen. Die Arbeiterklasse müsse folglich dahin kommen, „das gesamte Kapital zum Feind zu haben: daher auch sich selbst, insofern sie selbst Teil des Kapitals ist. Die Arbeit muss die Arbeitskraft, insofern sie Ware ist, als ihren eigenen Feind ansehen.“ (6) Das war abstrakt genug formuliert, ließ sich aber erstaunlich gut auf die Alltagslage der jungen Arbeiter übertragen – die meisten von ihnen hassten ihren Job und wollten ihr Dasein als Lohnabhängige lieber heut als morgen beenden.

Allerdings war es nicht Mario Tronti, der diese jungen Arbeiter politisierte und zum Widerstand anregte. Weitaus wichtiger war dabei die Studentenbewegung, die ab 1967 auch in Italien als neue Kraft eindrucksvoll in Erscheinung trat – mit Universitätsbesetzungen, Demonstrationen und Kämpfe mit der Polizei.

Die studentischen Militanten suchten dabei von Anfang an den Schulterschluss mit der Arbeiterschaft. Viele von ihnen stammten selbst aus proletarischen Familien, finanzierten sich das Studium mit mies bezahlten Gelegenheitsjobs und wohnten in denselben Vierteln wie die Arbeitsmigranten aus dem Süden. So entstand ein gemeinsames Milieu der Unzufriedenen, in dem auch die Theorien der operaistischen Gruppen an Einfluss gewannen. Indem sich der studentische Protest mit den Revolten und wilden Streiks in den Fabriken verband, gewann die Bewegung eine Brisanz und Ausdauer, die europaweit einzigartig war – letztlich sollte es in Italien ein rundes Jahrzehnt dauern, bis diese Revolte beendet war.

Revolte bei FIAT

Aber der Reihe nach. Schon 1967 hatten junge Aktivist*innen damit begonnen, vor den Werkstoren bei FIAT zu agitieren und Flugblätter zu verteilen. So entstanden erste Kontakte zu den Arbeitern und in die einzelnen Werkstätten hinein.

Bereits 1968 kam es bei FIAT zu ersten Streiks. Aber der ganze angestaute Unmut entlud sich erst im Frühjahr 1969. In der Metallindustrie standen neue Tarifverhandlungen an. Die Gewerkschaften planten, nach dem üblichen Modus zu verfahren: erste Verhandlungen in den Sommermonaten, wenn die meisten Beschäftigten im Urlaub waren. Danach einige weitgehend symbolische Arbeitsniederlegungen, die für FIAT keine ernsten Einbußen brachten – die meisten Aufträge wurden vor der Sommerpause abgearbeitet, und da war der Konzern auch besonders auf reibungslose Abläufe angewiesen.

Nur diesmal lief es anders. Schon ab April 1969 kam es im FIAT-Werk von Mirafiori immer öfter zu Versammlungen, und schließlich wurde in einer Kundgebung von 8000 Arbeitern ein Streik beschlossen. Die Initiative dazu kam von den gewerkschaftlich organisierten Facharbeitern, die für die Wartung der Anlagen zuständig waren. Sie forderten u.a. Lohnerhöhungen und die Abschaffung der niedrigsten Kategorie. Ab 11. Mai 1969 begann eine Reihe von je zweistündigen, noch gewerkschaftlich kontrollierten Arbeitsniederlegungen. Bald schlossen sich andere Abteilungen an, die Arbeiter der Zulieferabteilungen traten nun auf eigene Initiative in den Streik. Dadurch wurde der gesamte Produktionsablauf stillgelegt. Und als die Arbeit an den Montagebändern stockte, wo der Großteil der jungen „Massenarbeiter“ beschäftigt war, traten auch diese in den Streik und trugen im Folgenden viel dazu bei, die Formen der Auseinandersetzung zu radikalisieren – durch zeitweilige Besetzung einzelner Abteilungen, durch Sabotage, durch Militanz auf der Straße, aber auch durch neue und kreative Aktionsformen. So wurden etwa mit Demonstrationszügen durch die Fabrik die noch unbeteiligten Kollegen agitiert, sich den Streiks anzuschließen.

Bald entstand eine regelmäßige „Versammlung der Arbeiter und Studenten“, die sich nach Schichtende in einem Lokal nahe Mirafiori trafen. Daraus wurde ein regelmäßiges Treffen, bei dem die Arbeiter der verschiedenen Werkstätten Informationen austauschten und Aktionen für die folgenden Tage geplant wurden (5).

Die allgemeineren Probleme und Fragen der Strategie wurden auf Versammlungen debattiert, die bald regelmäßig jeden Sonntag stattfanden. Aus diesem Kreis heraus entstanden Flugblätter, die vor den Fabriktoren verteilt und mit der Formel „la lotta continua“ (der Kampf geht weiter) unterzeichnet wurden – nach dieser Losung benannte sich später die gleichnamige Organisation, von der weiter unten noch die Rede sein wird.

Gewerkschaften und Bosse

Die Gewerkschaften sahen sich durch dieses autonome Handeln der Arbeiter in Bedrängnis gebracht. Sie mühten sich, die allgemeine Revolte in eine geregelte Choreografie zu überführen, bei der nur in einzelnen Abteilungen der Reihe nach gestreikt und gesondert verhandelt wurde. Das misslang erstmal gründlich. So begannen am 29. Mai die Arbeiter auf eigene Faust zu streiken, ohne den von den Gewerkschaften angesetzten Termin abzuwarten. Und als die Gewerkschaften Mitte Juni einen neuen Vertrag für die Arbeiter an den Montagebändern präsentierten, reagierten diese mit offener Ablehnung und traten zwei Tage später erneut in den Streik.

Andererseits konnten die Gewerkschaften die Unruhe nutzen, um ihre eigene Position stärken, die bei FIAT traditionell eher schwach war. Bereits 1955 hatte FIAT die meisten Kader der Metallgewerkschaft FIOM und der kommunistischen Partei gefeuert und zugleich eine eigene „gelbe“ Gewerkschaft gegründet. So war Ende der 1960er der Einfluss der unabhängigen Gewerkschaften bei FIAT gering – nur ein Viertel der Beschäftigten war in ihnen organisiert.

Ihre wichtigste Forderung war nun die Anerkennung sog. „Abteilungsdelegierter“, mit denen sie ihre Entscheidungsmacht im Werk zu vergrößern hofften. Mit Erfolg: Der Abschluss am 27. Juni 1969 beinhaltete u.a. die Anerkennung von 56 solcher Delegierten. Ebenso wurden Abteilungskomitees (comitati di linea) eingerichtet, die jeweils mit vier Repräsentanten je einer Gewerkschaft besetzt wurden.

Die Konzernleitung, zumindest deren „progressiver“ Flügel, war durchaus zum Entgegenkommen an diesem Punkt bereit. Denn damit die Gewerkschaften von den Arbeitern als offizielles Vertretungsorgan anerkannt wurden, mussten sie auch Erfolge vorweisen können, und dafür mussten man ihnen größere „Rechte“ zugestehen. Darüber war sich auch die Konzernleitung klar, wie sich deutlich an der Berichterstattung der von FIAT kontrollierten Tageszeitung La Stampa und dem Tenor der dort veröffentlichten Artikel zeigte. Zugleich versuchte La Stampa aber auch, gegen die linksradikalen „Agitatoren“ Stimmung zu machen, und intern legte die Konzernleitung Listen mit den Namen vermeintlicher Rädelsführer an, die bei nächster Gelegenheit entlassen oder versetzt werden sollten.

Für den 3. Juli riefen die Gewerkschaften zum Generalstreik in Turin auf, um gegen den „Mietwucher“ zu protestieren und beim Parlament Aufmerksamkeit für ihre Forderungen zu schaffen. Sie verfehlten jedoch ihr Ziel, einerseits die Initiative und damit die Kontrolle zurückgewinnen, andererseits den Unmut auf andere Ziele zu lenken. Gegen Mittag sammelte sich vor dem Werk in Mirafiori ein etwa 3000 Personen starker Demonstrationszug von Arbeiter*innen und Student*innen. Dieser wurde fast unmittelbar von der Polizei angegriffen. Das ließ die Lage eskalieren. Barrikadenkämpfe begannen, die bis in die Nacht dauerten und sich bis in die Vororte der Stadt ausbreiteten. Am Ende mussten die Polizeikräfte sich zurückziehen.

Die „organisierte Autonomie“ und der Staat