1. Mai 1929: der sozialdemokratische Bullenpräsident Zörgiebel hat alle öffentlichen Versammlungen zum 1. Mai verboten, bereits seit Dezember des Vorjahres gilt ein generelles öffentliches Versammlungsverbot in Berlin. In der KPD hat sich der stalinistische Flügel um Thälmann durchgesetzt, “Abweichler” sind aus allen wichtigen Strukturen der Partei heraus gesäubert worden, die Partei exekutiert Stalins “Sozialfaschismusthese”, obwohl auf den Straßen und in den Saalschlachten Arbeiter*innen von KPD und SPD oftmals Seite an Seite gegen die Nationalsozialisten kämpfen. Die wirtschaftliche Situation ist katastrophal, drei Millionen Menschen sind ohne Arbeit, die Arbeitslosenunterstützung ist auf eine Dauer von nur noch sechs Wochen gekürzt worden, danach bleiben den verzweifelten Menschen nur noch die Suppenküchen.

In dieser Situation veröffentlicht die KPD Parteizeitung ‘Rote Fahne’ am 13. März 1929 einen Aufruf zu landesweiten Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen am 1. Mai. Während in weiten Teilen Deutschlands die Demonstrationen zum 1. Mai erlaubt werden, spitzt sich die Situation in Preußen, das seit 1920 von den Sozialdemokraten im Bündnis mit bürgerlichen Parteien regiert wird, weiter zu. Der preußischen Innenminister Albert Grzesinski gilt als Kommunistenhasser, er beharrt darauf, zum 1. Mai nur Saalveranstaltungen zuzulassen. Die KPD Spitze hält gegen warnende Stimmen aus den eigenen Reihen und den Belegschaften an ihrer Mobilisierung fest. Am Potsdamer Platz und am Alex sollen sich die Menschen versammeln, der Rotfrontkämpferbund der KPD soll als Ordnungsdienst fungieren, die Mitglieder werden angewiesen, auf “alle Waffen”, selbst auf Knüppel zu verzichten, Ziel der Partei Inszenierung ist es Bilder zu generieren, wie Polizisten auf friedliche Demonstranten und Arbeiter einprügeln.

Allerdings zeigt sich am 1. Mai, dass die KPD das Mobilisierungspotential in Berlin deutlich überschätzt hat, es versammeln sich nur einige zehntausend Menschen, es kommt kaum zu Arbeitsniederlegungen, der Streik bei den Verkehrsbetrieben, auf den die Parteispitze u.a. gesetzt hatte, weil sie hier stark verankert ist, findet im Wesentlichen nicht statt, vereinzelt kommt es zu Sabotageaktionen. (Die KPD spricht später von 200.000 Demonstranten und schreibt: “In dieser schwierigen Situation bewies die KPD hohe politische Reife. Sie verteidigte die Demonstranten standhaft vor dem blutigen Polizeiterror, ließ sich jedoch durch die Selbstschutzmaßnahmen der Arbeiter nicht zum bewaffneten Aufstand verleiten, waren doch dafür keine Voraussetzungen gegeben. Die Partei durchschaute die provokatorischen Absichten des Klassenfeindes. Daher rief sie die Arbeiter zum politischen Proteststreik und damit zur Anwendung einer der Lage entsprechenden Kampfform auf. Ernst Thälmann begab sich in das Kampfgebiet, durch Kellerverbindungen die Polizeiabsperrung durchbrechend, um die kämpfenden Arbeiter in nächtlicher Beratung zu überzeugen, daß es notwendig sei, sich geordnet zurückzuziehen.”)

Am Alex und am Potsdamer Platz werden die Menschenansammlungen von den Bullen mit Knüppeln und Wasserstrahl aus Hydranten auseinander gejagt, es kommt zu immer wieder neuen Versammlungen, teilweise werden Barrikaden in der Mitte Berlins errichtet, wiederholt macht die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch, bis Mittag werden allein in Mitte vier Demonstranten erschossen.

Schon am Vormittag des 1. Mai brechen am Neuköllner Reuterplatz Unruhen aus, die Bullen werden mit Steinen und Flaschen beworfen, Barrikaden errichtet, auch hier schießen die Bullen scharf, es bleibt in Neukölln zu diesem Zeitpunkt allerdings bei Warnschüssen. Am Nachmittag wird im Wedding der im Quartier bekannte Sozialdemokrat Max Gemeinhardt am Fenster seiner Wohnung in der Kösliner Straße erschossen. Als Reaktion werden sofort kleinere Barrikaden in der Straße errichtet, es kursieren Gerüchte über Schüsse auf die Bullen, die feuern daraufhin auf alle Menschen, die sich an den Fenstern der Wohnhäusern zeigen. Nach einem kurzen Rückzug aus der Kösliner rücken die Bullen erneut vor, diesmal mit Gewehr im Anschlag, obwohl sie auf keinen militanten Widerstand stoßen, schießen sie auf alles was sich bewegt, weitere acht Menschen sterben bei diesem Einsatz. Im Laufe des Tages verlieren im Wedding zwei weitere Menschen ihr Leben, gegen 20 Uhr fährt ein Panzerwagen der Polizei mit aufmontierten MG durch das mittlerweile menschenleere Viertel.

In Neukölln haben die Auseinandersetzungen den ganzen Tag über hingezogen, am Abend eskaliert die Lage rund um die Hermannstraße. Die Straßenlaternen werden von den Aufständischen außer Betrieb gesetzt, massive Barrikaden errichtet. An den Kämpfen beteiligen sich auch viele Jugendliche aus den sogenannten wilden Cliquen. Erneut wird scharf geschossen, unter Einsatz eines gepanzerten Fahrzeug das mit seinem Maschinengewehr wild auf alles schießt, was sich bewegt, werden die Barrikaden geräumt, gegen Mitternacht ziehen sich die Bullen zum Hermannplatz zurück. Vier Menschen haben bei den Kämpfen in Neukölln am 1. Mai ihr Leben verloren.

Die Leitung der KPD, die die Kontrolle über den Aufstand verloren hat, beschließt dazu aufzurufen, von Straßenprotesten abzusehen und sich an einem Massenstreik am 2. Mai zu beteiligen, der allerdings völlig scheitert. Laut KPD selber beteiligen sich im gesamten Reich lediglich 75.000 Menschen, in Berlin 25.000. Andere Quellen berichten noch von wesentlich geringerer Teilnahme. Während es tagsüber in Berlin am 2. Mai auf den Straßen ruhig bleibt, werden am Abend in Neukölln und Wedding erneut Barrikaden errichtet, die Bullen schießen wieder scharf, in Neukölln werden dabei zwei weitere Menschen getötet.

Am 3. Mai starten die Bullen eine Vergeltungsaktion, im Wedding und in Neukölln werden die aufständischen Vierteln durchstreift, es finden zahlreiche Durchsuchungen statt, es wird auf alle Menschen geschossen, die sich an den Fenstern ihrer Wohnungen zeigen, in Neukölln fährt ein Panzerwagen die Herrmannstraße immer wieder hoch und runter, feuert dabei fast unaufhörlich aus einem aufmontierten Maschinengewehr, elf weitere Menschen werden in Neukölln von den Bullen ermordet. Es folgte die Verhängung einer Ausgangssperre die für weite Teile Berlins galt, in den Arbeitervierteln mussten alle Fenster geschlossen bleiben, es wurde untersagt, in den Zimmern, die zur Straße zeigten, Licht zu machen. Die Rote Fahne wurde vorübergehend verboten, der Rotfrontkämpferbund wurde in Preußen für aufgelöst erklärt, ein KPD Verbot erwogen. Insgesamt 33 nicht bewaffnete Demonstranten und Passanten wurden von den Bullen erschossen, die in den drei Tagen über 11.000 Schüsse abfeuerten, entgegen der staatlichen Propaganda gab es nicht einen Bullen mit einer Schussverletzung, bzw. der einzige Polizist, der mit seiner Schussverletzung präsentiert wurde, hatte diese sich aus Versehen selber beigebracht.

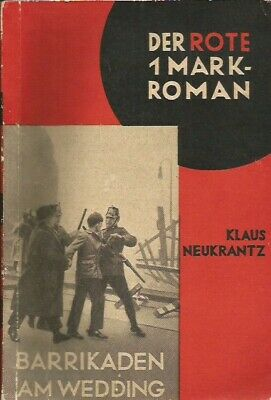

1931 veröffentlichte Klaus Neukrantz eine Erzählung über die Geschehnisse in und um die Kösliner Straße im Wedding im Stil eines “proletarischen Groschenromans”, aus dem wir im Folgenden Auszüge veröffentlichen (auch wenn wir in diesem Fall diese Erzählform agitatorisch simplifizierend finden). Das gesamte Werk liegt immer noch in einer (der wievielten?) gedruckten Neuauflage vor, es kann auch bei ‘zulu ebooks’ in verschiedenen Formaten kostenlos heruntergeladen werden. Bei der Erstellung des (unvollständigen) chronischen Verlaufs des “Blutmais” 1929 war uns Bernd Langners Vorarbeit mehr als sehr dienlich. Von der alten Kösliner Straße ist unterdessen nichts erhalten geblieben. Hier stehen heute geschichtslose Neubauten aus den 50er Jahren. Der Architekt Erich Franz setzte sich schon Anfang der 50er für einen kompletten Abriss des Viertels ein, entsprechende Pläne hatte er schon unter der NS Herrschaft entworfen und diese nach der Niederlage des Faschismus damit verteidigt, die Gegend sei schon in der Weimarer Republik ein “sozialpolitischer Unruheherd” gewesen. Walter Nicklitz, der schließlich die “Sanierungsarbeiten” des Viertels leitete, sprach von “überalterten und verslumten Wohngebieten” im Wedding, die “eine Gefahr für den sozialen Frieden” und “eine Keimzelle der Zersetzung” seien und “im Blickwinkel des aggressiven Bolschewismus in Berlin” stünden. So erinnert heute nur noch ein Gedenkstein in der Straße an den “Blutmai” 1929. Sunzi Bingfa

Barrikaden am Wedding – Klaus Neukrantz (Romanauszug)

***

Die in den Fenstern lagen, hatten es zuerst bemerkt. Sie schrien plötzlich aufgeregt, winkten mit den Armen — man sah unter dem Dröhnen des Liedes nur ihre offenen, erschreckten Münder. An der Ecke der Reinickendorfer Straße blitzten Tschakos und silberne Uniformknöpfe. In demselben Augenblick tauchten auch hinter dem Demonstrationszug aus dem Wohlfahrtsamt in der Pankstraße blaue Uniformen auf. Eine gellende Frauenstimme aus einem Fenster zerschnitt die Luft: „Po … li … zei …!!!“

Die Köpfe flogen herum. Die Masse schwankte, der flatternde Angstschrei drohte alles auseinander zu reißen. Frauen und Kinder drängten und stießen gegeneinander. Ein Mädchen wurde zu Boden getreten. Ihre dünne, klägliche Stimme erstickte in dem johlenden Wutgebrüll der Arbeiter, die jetzt merkten, daß sie sich in einer gefährlichen Falle befanden. Es war ein tückischer, brutaler Überfall.

Auf beiden Seiten hatte die Polizei die kurze Straße abgeriegelt und die Masse bewegungsunfähig dazwischen eingekeilt. Wie bei einer Treibjagd wurden jetzt die überraschten Menschen nach der Mitte zusammengetrieben. Jeder sah sofort, es kam der Polizei nicht darauf an, die Demonstration aufzulösen, denn dann hätte sie ja nur eine Seite dafür freilassen brauchen, sondern die Arbeiter, Frauen und Kinder sollten, wie wehrloses, zusammengetriebenes Vieh niedergeschlagen werden. Pfeifen, Johlen, Schreien erfüllte die Straße, und dann begannen die furchtbaren Schläge der Gummiknüppel auf die Köpfe niederzusausen.

Die Vorderen drängten zurück, von hinten versuchte alles, durch die Gummiknüppel getrieben, nach vorn zu laufen. Eine furchtbare Panik entstand. Kurt war auf eine Haustürtreppe gesprungen und hielt die Hände hohl um den schreienden Mund gelegt. Man hörte nicht einmal den Ton seiner Stimme. — Vor den aufgerissenen Haustüren drängten sich die flüchtenden Menschen. Das Schreien der Frauen und Kinder vermehrte nur noch das Durcheinander. Durch das Stoßen und Drängen kam niemand in die Hausflure hinein, und von hinten klatschten die Gummiknüppel auf die Schädel. Wer zusammenbrach, konnte in der Enge nicht einmal zu Boden fallen. Plötzlich sah Kurt dicht vor sich die wut verzerrten Gesichter von drei Polizisten. „Runter — du Aas!“ brüllte ihn einer an und riß ihn von der Treppe herab. In demselben Moment sausten die Gummiknüppel der drei Polizisten auf seinen Hinterkopf. Bei einem anderen hätte es wahrscheinlich genügt, um den Betroffenen fertig zu machen. — Kurt schrie auf vor Wut … drehte sich um … und, ehe er selbst wußte, was er tat, schlug seine breite, harte Faust dicht unter einem lackierten Tschakorand gegen die Stirn eines Polizisten, der mit aufgerissenem Mund lautlos zusammensackte. Aber nicht nur die anderen Polizisten, die mit entsicherten Pistolen heranstürzten, hatten den sekundenschnellen Vorgang bemerkt, sondern auch Thomas, der vergebens versucht hatte, die Panik zu verhindern und sich mit seinen Leuten darauf beschränken mußte, die Polizei auf beiden Seiten möglichst lange aufzuhalten, um die Frauen und Kinder in die Häuser zu bekommen. Ehe die anderen Polizisten heran waren, riß er Kurt in einen Hausflur und feuerte die Tür hinter sich zu. Der halbdunkle Flur und das Treppenhaus waren dicht mit Menschen gefüllt. „Los,“ schrie Thomas und stemmte seinen breiten, niedrigen Rücken von innen gegen die Tür. „… alles verschwinden in die Wohnungen!“ Er mußte Kurt erst einen Tritt geben, bis sich der auch irgendwo verdrückte. — Nicht einen Zoll breit bekamen die jungen, wutschäumenden Polizisten von draußen die Tür auf. Mit einem Fluch stürzten sie sich wieder auf die Straße.

Mitten über den fast vollständig leer gewordenen Damm ging eine Frau. Auf dem Arm trug sie, eng an sich gepresst, ein kleines weinendes Kind, Vergeblich hatte sie zuerst versucht, sich und das Kind in einen Hausflur zu retten, nur mit Mühe war es ihr gelungen, sich aus einem lebensgefährlichen Gedränge wieder zu befreien, und jetzt waren die Tore vor den Polizisten fast alle geschlossen. Auf der Straße liefen nur noch die Schupo Beamten mit gezogenen Pistolen und geschwungenen Gummiknüppeln umher. — Vor der „Roten Nachtigall“ hielt das nachgekommene Mannschaftsauto, auf das sie den von Kurt niedergeschlagenen Polizisten gelegt hatten. Er war noch immer nicht zu Bewußtsein gekommen. Die Frau mit dem Kind hatte jetzt nahezu das Ende der Straße erreicht, als auf einmal ein junger, etwa 20 jähriger Polizist auf sie zulief. Das Gesicht der Frau wurde blaß, aber sie ging weiter und legte nur ihre Arme noch fester um das Kind. Gerade diese feste ruhige Sicherheit brachte den jungen Polizisten um die letzte Beherrschung. Mit einem Sprung verstellte er ihr den Weg, holte aus — und schlug ihr quer über das stille, weiße Gesicht. „Weg … du rote Sau“, schrie er und stieß die Frau, die unbewußt den Arm zum Schutz erhoben hatte, zurück. Aus den Fenstern hatten die Bewohner mit Entsetzen den Vorgang verfolgt. „Du Hund — schlägst deine eijene Mutter noch dot —“ schrie eine alte Frau kreischend herunter. „Bluthund …!“ „Verfluchter Strolch du!“ Und plötzlich brannte dem höhnisch lächelnden Polizisten von irgendwoher ein faustdicker Stein ins Gesicht. Die Pistolenmündungen flogen hoch. Peng … peng … peng …! Die ersten Schüsse knallten gegen die Häuser. „Fenster zu …!“ Der junge Beamte, über dessen blaßgewordenes, verzerrtes Gesicht ein schmaler Blutstreifen rann, rannte in der Mitte der Straße hin und her. Auf jede Bewegung an einem Fenster legte er die entsicherte Pistole an und schoß.

Die Straße war nur noch von der Polizei besetzt, kein Zivilist war mehr zu sehen. In einigen Häusern hatten die Polizisten die Bewohner über die Treppen und Höfe, ja, bis in die Wohnungen verfolgt. Aus einem Hausflur schleppten sie einen jungen, blutüberströmten Arbeiter heraus und warfen ihn auf den Mannschaftswagen. Vorher hatten sie zwei Zimmerleute verhaftet, die in ihrer Zunftkleidung mit den zerschlagenen schwarzen Zylindern und erhobenen Händen auf dem Auto saßen. — Aus der Pankstraße tönte die langgezogene Pfeife des Bereitschaftsführers zweimal kurzhintereinander. Langsam und fast widerwillig zog sich die Polizei aus der Straße zurück.

Wenige Minuten später war die Straße wieder mit erregten Menschenmassen gefüllt. Die Brutalität der Polizei und die hinterlistige Art dieses Überfalls, hatte die ganze Umgebung in Aufregung und Empörung gebracht. Auf der Straße bildeten sich laut und heftig diskutierende Gruppen. „Det war bloß der Anfang —“, rief eine Frau. „Paßt mal uff — heute abend wird der „Vorwärts“ schreiben, det sich de Polizei „in Notwehr“ befunden hat.“ „Dafür bedank’ dich man bei deinem „Jenossen“ Polizeipräsidenten …“, schrie eine alte Arbeiterfrau einem Mann, der schweigend in der Gruppe stand, in das Gesicht. „Laßt man“, antwortete der Arbeiter leise mit einer hilflosen Handbewegung, „ich glaube … ich werde heute abend nicht mehr dieser Partei angehören.“ Aus einer anderen Gruppe hörte man Pauls laute Stimme: „Genossen, wa sind ja selber daran schuld, wa hätten nich in einer so kurzen Straße, die leicht abzuriegeln ist und keine Nebenstraßen hat, mit einem Demonstrationszug anfangen sollen …“ Einzelne Arbeiter gingen unauffällig durch die Gruppen: „Antreten — Ecke Reinickendorfer Straße!“ — Rasch ging die neue Parole von Mund zu Mund. Von allen Seilen strömten die Arbeiter zusammen, die Gesichter ernster und entschlossener als zuvor. Wieder gab der kurze, durchdringende Pfiff das Signal zum Antreten. Schnell liefen die Arbeiter auf den Damm und formierten sich in Achterreihen: „Ab … tei … lung … marsch!“

Am Nettelbeckplatz funkelten die silbernen Gardesterne auf den Lack Tschakos der Polizisten. „Nie … der … mit dem … Mai … verbot!“ „Es lebe die Kommunistische Partei!“ „Nieder mit der sozialfaschistischen Hungerregierung!“ Dieses Mal verwirrte das Funkeln der Uniformknöpfe die Arbeiter nicht mehr so schnell. Ruhig marschierte der Zug die Reinickendorfer Straße herunter zum Nettelbeckplatz. Über die ganze Breite der Straße flutete der Gesang der „Internationale“. Einen Augenblick war es Kurt, als wenn er zwischen den Mützen vor ihm den blonden Kopf Annas gesehen hätte. Hinter den Gittern der Konsumgenossenschaft auf der linken Seite verschwand das ängstliche Gesicht des sozialdemokratischen Geschäftsführers. Die Arbeiter lachten und riefen über die Straße: „Ihr feiert wohl den 1. Mai hinter Eisen, wat?“ „Wie de Affen im Zoo …!“ Wieder tauchte fünf, sechs Reihen vor Kurt das blonde, glatt gestrichene Haar auf. Die nächste auf und nieder wogende Welle der gleichmäßigen Schritte verdeckte es wieder. „Hallo … Tach, Genosse!“ Durch ein paar Schultern streckte sich ihm eine schmale Hand hin. Kurt sah hoch. Das war doch der junge, blasse Referent, der in der „Roten Nachtigall“ gesprochen hatte!

„Rot Front.“ — Er zog ihn neben sich. „Komm man — hier geht’s gleich wieder los.“ Er freute sich, daß der junge, sicher nicht sehr kräftige Genosse mit einer so gelassenen Ruhe neben ihm hermarschierte. Der machte nicht nur mit dem Mundwerk mit, dachte er zufrieden. — Der Zug war bis dicht an den Nettelbeckplatz herangekommen. Kurt reckte sich einen Augenblick über die Köpfe und sah nach vorn. In vier Reihen hintereinander standen die Polizisten quer über die Straße und erwarteten die Demonstranten. Immer weiter marschierten die Arbeiter, ohne einen Moment zu schwanken. Eine hohe Stimme schrillte vorn: „Straße frei …!“ Die Arbeiter marschierten weiter. Links … links … „Nieder mit der Polizeidiktatur!“ Das war Thomas, dachte Kurt und schrie mit den anderen zusammen: „Nieder … nieder … nieder!“ Auf dem Bürgersteig rechts fingen einige an zurückzulaufen. Jemand rief: „Stehen … blei … ben, Genossen!!“ Die Mitte des Demonstrationszuges schob sich immer weiter nach vorn. Die ersten breiten Reihen bildeten die Leute von Thomas, der selber neben Paul an der Spitze marschierte. Wieder peitschte die hohe scharfe Stimme durch die Luft — irgendein Kommando — und auf die ersten Reihen sausten die Gummiknüppel herunter … ein gellendes Johlen, Pfeifen und Schreien! An der linken Hauswand stand ein Herr mit zerschlagenem Hut und machte mit den Händen wilde lächerliche Protestbewegungen. Anscheinend war er gerade aus dem Zigarrengeschäft an der Ecke gekommen. Zwei Polizisten rissen ihn von der Wand weg. Unter einem Hagel von Schlägen brach er zusammen. Den Hut stieß ein Polizist wie einen Fußball über den Platz. Die Polizei stutzte. Trotzdem sie auf alles einschlugen, was ihnen vor die Fäuste kam, konnten sie den Zug nicht durchbrechen. Im Gegenteil, Schritt für Schritt mußten sie vor den immer mehr nach vorn drängenden Massen zurückweichen. Die Arbeiter schützten sich, so gut sie konnten aber sie gingen nicht zurück. Wurden sie an einer Stelle zurückgeschoben, stießen sie an der anderen Seite wieder nach vorn.

Erst nachdem neue Reserven eingesetzt wurden, konnte die Polizei nach hartem Kampf den Zug auseinander sprengen, ohne allerdings die Straße zu säubern. — Die Signalpfeife rief sie wieder zurück. Einige kurze Kommandos — sie kletterten auf die bereitstehenden Autos und fuhren ab. Vielleicht war die Situation irgendwo anders noch gefährlicher als hier. — Nach wenigen Minuten sprang ein junger Arbeiter auf den großen Sandkasten, der mitten auf dem Nettelbeckplatz stand, und sprach zu den Massen, die den Platz überfluteten.

***

Kurt suchte Paul. Endlich fand er ihn. „Du — wir müssen sofort zurück in die Gasse, wir müssen sehen, wat da los is.“ Sie wußten, daß sich die Angriffe der Polizei hier konzentrieren würden. Im schnellen Schritt gingen sie beide die Reinickendorfer Straße wieder herunter. Nach ein paar hundert Metern sahen sie schon, wie vor ihnen die Arbeiter nach der Gasse zu rannten. Sie liefen hinterher, so rasch sie konnten. An der Ecke der Wiesenstraße kam ihnen bereits von der Uferstraße her ein neuer Demonstrationszug entgegen. „Paul, det is doch Otto — der mit der Sturmfahne da vorn!“, rief Kurt und lief dem Zug entgegen. Er hatte ihn noch nicht erreicht, als er hinter sich die benagelten Stiefel der vorwärts stürmenden Polizisten hörte. Nur erst den Zug erreichen, dachte er keuchend. Er war zu schwerfällig zum Rennen. Die jungen Polizisten konnten das besser als er. „Dich krieg ich doch noch, du Aas“, schrie dicht hinter ihm jemand. Er hörte den stoßenden Atem des Polizisten. Im nächsten Augenblick sauste der Knüppel auf seinen Kopf. Aber der Polizist lief an ihm vorbei zu dem Demonstrationszug, der jetzt an der Ecke der Kösliner Straße angekommen war. Der Polizist, der sich etwa 10 Meter vor seinen anderen Kollegen befand, stürmte direkt auf den Fahnenträger los. Kurt sah, wie er den Gummiknüppel hob, um auf Otto einzuschlagen. Was dann kam, ging so schnell, daß niemand sehen konnte, wie es eigentlich gekommen war. Der junge Polizist lag plötzlich ohne Tschako auf dem Asphalt und trudelte einige Male um seine eigene Achse. — In diesem Augenblick waren die anderen Polizisten herangekommen. Kurz vorher hatten sie unmittelbar vor Kurt einen Mann von hinten zu Boden gerissen, den sie mit Fußtritten und Schlägen bearbeiteten. „Aufstehen — du Mistvieh“, brüllte ein Polizist. Der Mann jammerte nur und zeigte immer wieder auf seine Füße. Kurt sah, daß er an dem linken Bein eine Holz-Prothese trug. „Ich werd’ dir schon Beine machen“, schrie der Beamte und schlug auf den hilflosen Menschen ein. Erst, als er sah, daß sich der andere Polizist vorn auf der Erde herum wälzte, ließ er den Kriegsbeschädigten liegen und stürzte auf den Fahnenträger zu. Kurt hob den vor Schmerzen wimmernden Mann auf und trug ihn in einen Hausflur. „Hier haben Sie meine Adresse … nennen Sie mich ruhig als Zeugen. Viel nützen wird es nicht, die Kerle leisten jeden Meineid … aber Sie können es ja versuchen.“ Er schrieb rasch seinen Namen und Adresse auf ein Stück Papier und schob es dem Mann in die Tasche.

Unmittelbar an der Ecke der Kösliner Straße tobte der Kampf um die Fahne. Otto schrie, daß es bis auf die Höfe der Gasse zu hören war. Mit der einen Faust schlug er um sich und die andere hielt die armselige, zerfetzte, kleine Sturmfahne umklammert. Kurt sah, daß ihm das Blut von der aufgeschlagenen Kopfhaut herunter floß. Aber die Fahne ließ er nicht los. Vom anderen Ende der Kösliner Straße her tönte Gesang. Ein Demonstrationszug war von der Pankstraße her eingebogen und marschierte die Weddingstraße herunter. Während Kurt ein Stück die Kösliner Straße herunterlief, riß er ein kleines, rotes Tuch, das er als Sturmfahne eingesteckt hatte, aus der Tasche und winkte damit den unten marschierenden Genossen, um sie zur Unterstützung heraufzuholen. „Hier … her … kommen …!“ schrie er mit aller Kraft durch die Gasse. Der Zug am anderen Ende der Straße stockte. Die Arbeiter schauten unentschlossen herauf, es war ihnen nicht ganz klar, was der Mann mit der Fahne wollte. — Auf einmal hörte Kurt hinter sich einen kurzen, gellenden Angstschrei. „Kurt …!“ — Er blickte sich rasch um. An der Ecke der Wiesenstraße stand Anna und zeigte entsetzt hinter ihn. Mehrere Polizisten rannten mit angelegten Pistolen direkt auf ihn zu. Er sah, daß sie ihn in ihrer besinnungslosen Erregung in der nächsten Sekunde glatt niederschießen würden. Schnell duckte er sich und hatte mit zwei, drei Sätzen den vor ihm liegenden Hausflur Nr. 6 erreicht. „Stehen bleiben … du Hund!“ brüllten hinter ihm die Polizisten und rissen die Pistolen hoch. Peng … peng … peng …! Links und rechts von dem Eingang spritzte der Mörtel von der Hauswand. Kurt rannte durch den Hausflur, die Hof-Glastür, die er hinter sich zuschmiß, zersplitterte klirrend. „Kurt … die kommen nach“, schrie jemand aus dem Fenster auf den Hof herunter. Er hörte die genagelten Stiefel im Hausflur. — Der Hof war glatt wie ein Teller. Gerade als er sich in der Mitte befand, schossen sie wieder. Peng … peng …! Ein kalter Luftzug pfiff an seiner Schläfe vorbei. Wie weißes, zerstäubtes Pulver flog der Putz neben dem niedrigen Eingang zum Quergebäude von der dunklen Wand. „Vom Fenster weg …!“ In demselben Augenblick, in dem der vorderste Polizist die Pistole nach oben hob, in ein Hoffenster zielte und schoß, hatte Kurt die Treppe erreicht. Der kurze Zuruf von oben hatte ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. — Auf dem ersten Treppenabsatz wurde er in eine Wohnung gezogen und versteckt. Er hörte noch, wie die Polizisten an der verschlossenen Tür vorbei die Treppe herauf stürmten. Unter dem Dach rissen sie einer vor Angst halb ohnmächtigen Frau in der Waschküche die Wäsche aus den kochenden Kesseln, um ihn zu suchen.

***

… Anna hatte sich in einem Hausflur in Sicherheit bringen können, als sie plötzlich aus dem gegenüberliegenden Haus, in das Kurt gelaufen war, die Schüsse krachen hörte. „Wills’te ooch dotjeschossen werden …?“ schrie sie ein Arbeiter an und riß sie von der offenen Tür wieder in den Flur zurück. „Loslassen … Max“, sagte sie mit einer merkwürdig leisen, heiseren Stimme, „… hörste, Max … laß ma los …!“ Sie versuchte vergebens, die Finger, die sich um ihren Oberarm geschlossen hatten, auseinander zu biegen. — Draußen knallten wieder Schüsse. Einen Moment sah sie den Arbeiter kurz an, und dann schlug sie ihm mit der freien Hand zweimal mitten ins Gesicht. Er taumelte an die Wand, sie riß die Haustür auf und stürzte auf die Straße. — An der Ecke wurden gerade die Fahnenträger und ein anderer junger Arbeiter verhaftet und auf das Polizeiauto gestoßen. Die Fahne war in tausend Fetzen gerissen. — Vier große Wagen mit Polizisten kamen von der Uferwache her die Wiesenstraße heruntergefegt. Noch im Fahren flogen die Seitenklappen herunter, mit Pistolen und Gummiknüppel wurde die Ecke gesäubert. Anna sah, wie gegenüber aus dem Haus Nr. 6 die Polizisten wieder herauskamen — ohne Kurt! Ein lähmender Schreck krallte sich in ihr Gesicht. Wo war — Kurt? Warum hatten sie ihn nicht mitgenommen … wie den Fahnenträger eben? Nein, nein …! Mit einer Kraftanstrengung, die sie fast schwindlig machte, drängte sie die Vorstellung wieder aus ihrem Gehirn heraus. — Sie hatte ihn auf dem Hof liegen sehen, mit dem Gesicht nach unten … Menschen liefen an ihr vorbei, rissen sie mit. „Nieder … mit … der … Hungerregierung!“

Mit geschwungenen Knüppeln rannten die Polizisten hinterher. Jemand stürzte hin. Von einem furchtbaren Schlag sackte der erhobene Kopf mit einem hohlen Bumms wieder auf das Straßenpflaster vornüber. Er blieb liegen. „Es lebe die Kommunistische Partei!“ Sie schrien, die ganze Gasse schrie und mit ihnen Anna: „… hoch … hoch!“ Wenn sie die Polizei auf der einen Seite herunter getrieben hatte, riefen sie auf der anderen. Über den Köpfen der Polizei schrien sie aus den Fenstern. Vom 2. Stock eines Hauses wurde eine rote Fahne herunter geschossen, eine Frau riß sie vom Asphalt hoch. Peng … peng … peng! Wie weiße, giftige Pocken sahen die kreisrunden Schußlöcher an den grauen Häuserfronten aus.

***

Das hallende Echo der Schüsse alarmierte die Arbeiter aus der Umgebung. Immer mehr Zuzug bekam die Gasse. Die aus der Stadt kamen, erzählten, daß die Polizei überall mit einer außergewöhnlichen Brutalität gegen die Arbeiter vorgeht. Am Hackeschen Markt hatte sie in den Demonstrationszug der Tabakarbeiter geschossen. Drei Arbeiter blieben liegen — einer war tot. In Kliems Festsälen in der Hasenheide schoss die Polizei am Vormittag in die Rohrlegerversammlung. Eine Frau berichtete, daß zehn Minuten von hier, an der Badstraße, die Schupo mit Polizeihunden die Demonstrationszüge gesprengt hatte. In Neukölln sollen Panzerwagen eingesetzt sein. Straßenbahnwagen sind von den Arbeitern umgestürzt worden … Leute, die aus den Saalveranstaltungen der freien Gewerkschaften, in denen nicht ein Wort des Protestes zu hören gewesen war, gekommen waren, sagten, daß sie schon an den Ausgängen von den prügelnden Polizisten empfangen worden waren. Jeder, der heute in der Stadt eine rote Nelke trug, war Freiwild für die Schupo. Im kleinen Tiergarten in Moabit haben sie gleich auf einen Schlag 40 Zimmerleute, die an einer polizeilich genehmigten Versammlung teilgenommen hatten, verhaftet und mit Autos zum Polizeipräsidium gebracht. — Polizeiauto auf Polizeiauto rollte in das Kösliner Viertel. Wo sie absprangen und auf die Arbeiter einschlugen, schlossen sich hinter ihnen wieder die Massen zusammen. Am Nettelbeckplatz wurde ein Arbeiter, der etwas gerufen haben sollte, verhaftet.

Als das Polizeiauto mit ihm abfuhr, ballte er auf dem Wagen mitten zwischen den Polizeibeamten die Faust und schrie den Arbeitern auf der Straße: „Rot Front“ zu. Er war erst still, nachdem sie ihn auf dem fahrenden Auto besinnungslos zusammengeschlagen hatten … Am Bahnhof Wedding schloß die Polizei Schläuche an die Hydranten und versuchte unter dem Pfeifen, Johlen und Hohngelächter der Massen die Arbeiter mit Wasser auseinander zu sprengen. Mit gellenden Pfuirufen wurden die Polizeiautos, die durch die Straßen rasten, von der erregten Bevölkerung empfangen.

Immer wieder bildeten sich neue Demonstrationszüge, die nach einigen hundert Metern auseinander geschlagen wurden, um sich wenige Minuten später wieder neu zu gruppieren. Die Arbeiter hatten gelernt, den anstürmenden Polizisten auszuweichen und sich keine unnötigen Blößen zu geben. Bis sich gegen Mittag folgendes ereignete: Die Polizei hatte den Eingang der Reinickendorfer Straße am Nettelbeckplatz gesäubert. Die Straße war zur Zeit allein von den Polizisten besetzt, die mit offenen Pistolen hin- und herliefen. Nur in der Mitte des leeren Fahrdammes ging ängstlich ein junges Mädchen, das aus einem Geschäft gekommen war. Es hoffte, unter dem Schutz der polizeilichen Abriegelung am sichersten aus der gefährlichen Zone herauszukommen. Von der Ecke der Kösliner Straße aus, wo sich die Arbeiter wieder gesammelt hatten, verfolgten die Bewohner den Weg des jungen Mädchens, das als einzige Zivilistin durch das abgesperrte Straßengebiet ging. Sie sahen, wie ein Polizist plötzlich hinter dem Mädchen herlief. Erschreckt blickte es sich um und fing an zu rennen, hilflose, kleine zitternde Schritte. Mit ein paar Sätzen hatte es der Polizist erreicht, schrie es an und schlug es im Laufen von hinten über den Kopf. Unter fortwährenden Schlägen lief es über den Damm auf den Bürgersteig. Nach etwa 20 Schritten konnte es nicht mehr, schwankte und fiel mit dem Rücken an eine Hauswand. Sein Kopf fiel erschöpft auf die Seite. Wieder brüllte es der Polizist an, aber es konnte vor Angst und Schmerzen nicht mehr laufen. Er hob noch einmal den Gummiknüppel und schlug dem Mädchen mit aller Kraft mitten in das vor tödlichem Schreck erstarrte weiße Gesicht. — Ihr Hinterkopf schlug hart an die Mauer, die Hände griffen in die Luft und dann fiel es zusammen … An der Ecke war die Straße zu Renovierungsarbeiten aufgerissen. Ein Hagel von scharfkantigen Steinen flog im nächsten Augenblick durch die Luft. Der Tschako eines Offiziers lag im Dreck, mitten in das aufreizende Funkeln des silbernen Gardesterns schlug ein Stein. Der Offizier riß die Pistole hoch: Peng … Peng … Peng …! Die Arbeiter zogen sich vor dem Ansturm der Polizisten in die Gasse zurück. Aber diesmal schlossen sie die Haustüren hinter sich. — Wieder knallten die Parabellumpistolen zwischen den Mauern der Gasse. In der menschenleeren Straße hingen die Fahnen wie rote Tupfer an den grauen Häuserfronten. Aus unsichtbaren Verstecken und Ecken beobachteten Hunderte von Augenpaaren die wutschäumenden Polizisten, die mit hochgerichteten Pistolenmündungen umherrannten und in die Häuser knallten.

Obwohl außer ihnen niemand mehr auf der Straße zu sehen war, schrien sie immer wieder: „Straße frei … es wird geschossen …!“ In dem Haus Nr. 19 ging im 3. Stock das Fenster auf und ein Arbeiter sah ruhig zu den Polizisten herunter. Er lächelte sogar freundlich und rief ihnen zu: „Hallo! — Gut Freund!“ Vor dem Haus standen zwei Polizisten, die sofort die Pistolen hochrissen und auf den Mann in dem offenen Fensterrahmen anlegten. Der helle Fleck der Stirn stand den Bruchteil einer Sekunde in der geraden Linie zwischen dem zusammengekniffenen Auge, Kimme und Korn — der Finger zog den Abzug durch den Druckpunkt — Peng! Der erhobene Arm des Arbeiters fiel herunter, der Kopf schlug vornüber auf das Fensterbrett, und dann rutschte der Körper langsam nach hinten weg in die Stube. Das Fenster war leer … Der eine Polizist starrte nach oben in die dunkle Fensteröffnung, die das Gesicht plötzlich verschluckt hatte. Erschrocken sah er sich um, rief dem neben ihm stehenden Polizisten etwas zu, und beide liefen, ohne sich umzusehen, rasch die Gasse herunter und verschwanden. — Nach einigen Minuten war die Polizei abgerückt. Die Gasse war wieder leer und unheimlich still In dem schräg gegenüber liegenden Haus wurde heftig die Tür aufgestoßen. Kurt rannte über den Damm und verschwand in dem Haus Nr. 19. Er flog die Treppe herauf. Die Tür stand auf, es waren schon Leute darin. Unter der Fensterbank lag regungslos in einer Blutlache der 52jährige Klempner Max Gemeinhardt, Mitglied der SPD. und des Reichsbanners. — Es war totenstill in dem Zimmer. Über das weiße Fensterbrett zog sich ein heller dünner Blutstreifen, in dem eine Fliege herumkroch … Jemand zog Kurt leise am Ärmel aus der Stube, es war die Frau, die nebenan wohnte. Auf dem Flur flüsterte sie: „Kurt … has’te … auch gesehn … wer det war … der geschossen hat?“ Zum erstenmal zitterte Kurt heute. Er stand in dem dunklen Flur an die Wand gelehnt. Es schien, als wenn sich sein Gehirn vorläufig noch weigerte, das Entsetzliche aufzunehmen. Endlich stieß er heiser hervor: „Ick hab’ ihn jeseh’n … und hab ihn ooch erkannt … Mutter Hübner … det war Mord!“